社務所

社務所も震災で流出し、新しく建てられました。御朱印はこちらでいただきます。

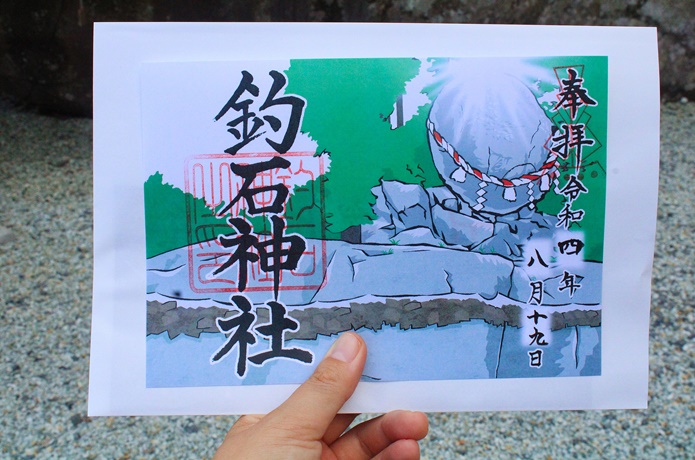

御朱印

以前は手書きだったようですが、新しくなっていました。両開きで、釣石のイラスト入り。

落ちそうで落ちない釣石

社務所を通り過ぎると、本殿に続く階段と「釣石」が正面に現れます。

巨石と絵馬

手前にある巨石に、絵馬が括りつけられています。受験の神様で知られていることもあり、絵馬には受験や試験などの合格を願う心が書かれていました。

釣石

顔を上げると、今にも落ちてきそうな釣石が飛び込んでいます。釣石は周囲約14mの球状で、しめ縄で釣りあげられたように見えることから「釣石」と呼ばれるようになったそうです。

釣石を支えるものは何もありません。一体なぜ落ちてこないのか不思議なくらい、今にも落ちてきそうな迫力があります。

1978年(昭和53)の宮城県沖地震、そして東日本大震災を耐え抜いのですから、もう驚くしかありません。

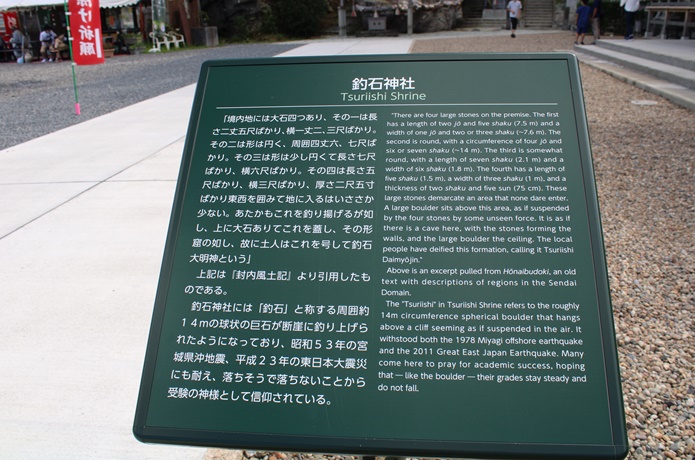

この釣石は仙台藩の地誌『封内風土記』にも取り上げられ、釣石の大きさなど詳細な記録が残されています。下は神社にあった説明文の引用です。

「境内地には大石四つあり、その一は長さ二丈五尺ばかり、横一丈二、三尺ばかり。その二は形は円く、周囲四丈六、七尺ばかり。その三は形は少し円くて長さ七尺ばかり、横六尺ばかり。その四は長さ五尺ばかり、横三尺ばかり、厚さ二尺五寸ばかり東西を囲みて地に入るはいささか少ない。あたかもこれを釣り揚げるが如し、上に大石ありてこれを蓋し、その形窟の如し、故に土人はこれを号して釣石大明神という」

『封内風土記』引用

江戸時代の頃は境内に4つの巨石があったようですが、現在は2つしか確認できませんでした。「釣石大明神」と呼ばれ、地元の人々から厚い信仰が寄せられていたそうです。

社殿は階段をのぼった先

釣石の右側には、およそ174段の石段が続いています。その階段をのぼった先に、釣石神社の御社殿が鎮座しています。

ということでのぼってみます。

写真では伝わりにくいですが、階段はかなり急こう配です。手すりを使わなければ、のぼるのが怖いくらい。

東日本大震災の津波では、写真上の青矢印の高さまで浸水したそうです。2、3mはありそうな気がします。

階段の半分までのぼり、振り返ってみました。背の高い杉の木が周囲を囲み、日中にも関わらず薄暗いです。

まだまだ階段は続きます。

徒歩5分ほどで社殿に到着しました。

祀られているのは、天児屋根命(あめのこやねのみこと)。天照大神を天の岩戸から誘いだすため、うっとりするような美しい声で祝詞をあげた神様として知られています。

合格祈願、家内安全、身体健康、夫婦円満、子授け、長寿、交通安全

社殿の正面には、武運長久を祈願して奉納されたという剣が掛けられています。

そのためか、木板に剣が描かれたものが数多く飾られていました。

創建年代は不詳。由来によると、もともと産土沢という山上に祀られていたそうですが、江戸時代初期の1618 年(元和4)に現在の地へ遷宮されたと伝えられています。

階段中腹まで戻り、もう1つある社へ。

小さな祠と鳥居がありました。頂上の社殿までのぼれないな~という方は、こちらで参拝するといいでしょう。

以上で、釣石神社の参拝は終わりです。

駐車場・アクセス

駐車場は鳥居の手前にあります。看板が出ているので分かりやすいです。

数十台は駐車できると思います。

住所:

宮城県石巻市北上町十三浜字菖蒲田305

参拝時間:

終日

アクセス:

【公共交通の場合】

JR「石巻」駅よりタクシーで約45分

【クルマの場合】

三陸道「河北」ICより約30分

駐車場:

あり/無料

問合せ:

0225-25-6345 (釣石神社社務所)

HP:

寄りたい!釣石神社の周辺にある3スポット

最後に、釣石神社周辺の寄り道スポットを紹介します。

![宮城県の観光情報マガジン[GOGO MIYAGI!]](https://gogo-miyagi.com/wp-content/themes/new-miyagi/img/common/logo.png)

前へ

前へ