坑道内へ

人感センサーが働いて、マイン坊やが陽気な声で挨拶してくれます。

坑道内の通路です。大人2人がギリギリ並んで歩けるくらいの幅があります。

水タンク

まず目に飛び込んできたのは、水タンク。鉱石を採掘する際は、粉塵防止などのために大量の水が必要だったようです。

火薬庫

こちらは火薬庫で、鉱石を採掘する際に使用する火薬類を保管していた場所。ダイナマイトなどを使用していたそうですよ。

すぐ近くに、線路に乗せられた蓄電式機関車と人車が展示されています。

人車は4人乗りで、遠距離の現場に行く人々の入退坑時に利用されたそうです。

再現率が高い!リアルな鉱山職員たち

坑内事務所

こちらは再現された鉱山事務所。部屋の中に入ることができます。

人形があまりにもリアルすぎて怖い、と評判の展示です。

モデルとなった人がいるのでしょうか。髪型、顔のつくりに表情、体格、皆それぞれ特徴があります。今にもしゃべりだしそうな雰囲気。

と思いながら近くにあるボタンを押すと、皆さん動いてしゃべりはじめました。

音声案内によると、鉱員は8時間勤務だったようです。

室内の小道具も注目。

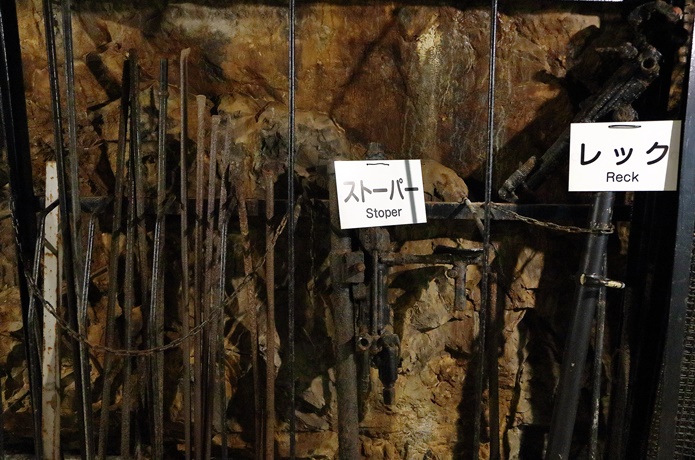

採掘現場で使用されていた道具も展示されていました。

事務所を後にし、坑道を維持するための支柱、合掌枠(がっしょうわく)の下を通ります。

発破シーン

こちらは発破の様子を再現した展示です。

点火スイッチを押すと、ゴォォォという地鳴りのような音と共に、奥の方で炎のような光が出現! 迫力あります。

発破は、さく岩機(がんき)と呼ばれるツールで岩盤に孔(あな)をあけ、その中に電気雷管(でんきらいかん)を取り付けた火薬を詰め込み、発破器のスイッチを入れて爆発させる方法を取り入れていました。

すぐ近くには、さく岩現場を再現した展示がありました。

暗く狭い坑道の中、昼夜の感覚も分からず、身を屈めて岩盤を削り、採掘した鉱石を運ぶ。かなりの重労働だったことが想像できます。

鉱石を運搬する鉱車に、鉱石などを積み下ろす作業のようです。

先頭の鉱夫が座っているのは、蓄電式(バッテリー)機関車。2トンまで牽引できることから、「二T(にとん)バッテリーロコ」とも呼ばれています。

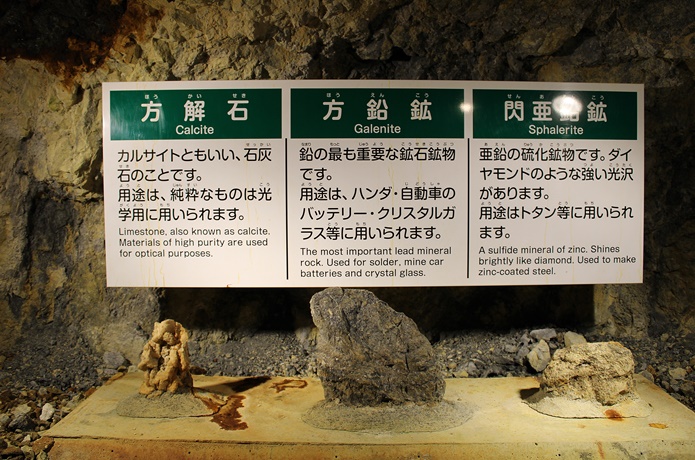

採掘された鉱石

細倉鉱山で採掘されていた鉱石の展示もありました。

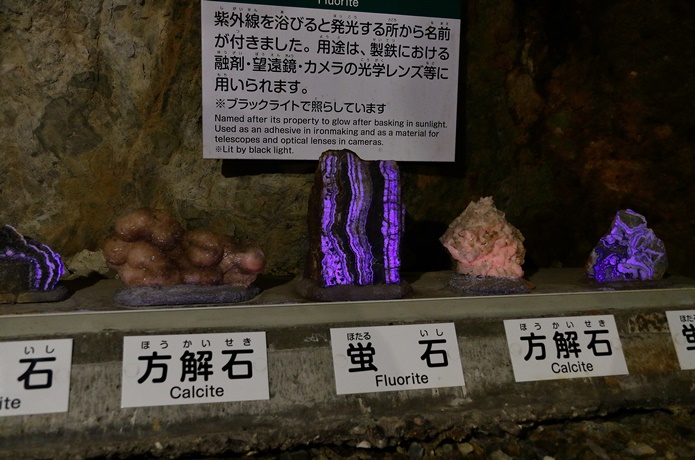

蛍石(ほたるいし)も展示されています。蛍石は、紫外線を浴びると発光する鉱石。望遠鏡やカメラの光学レンズなどに用いられるそうです。

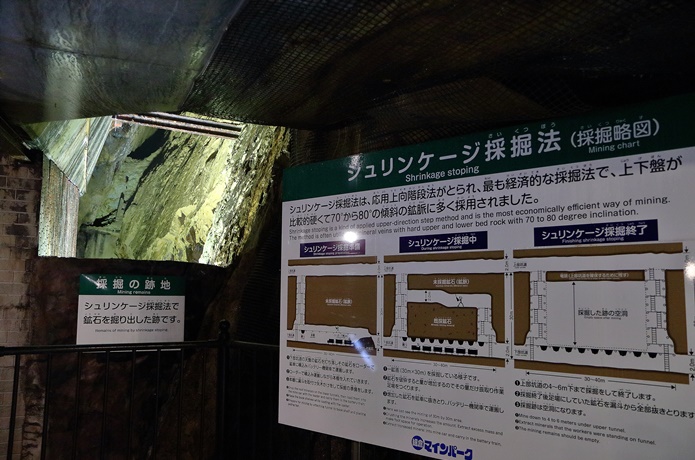

採掘跡地

細い通路から開けた場所に出てきました。

ここは採掘の跡地のようで、岩壁には深く穿たれた穴がぽっかり。

床が格子状になっており、ライトアップされた底が見えます。ちょっとしたスリルを体感できますよ!

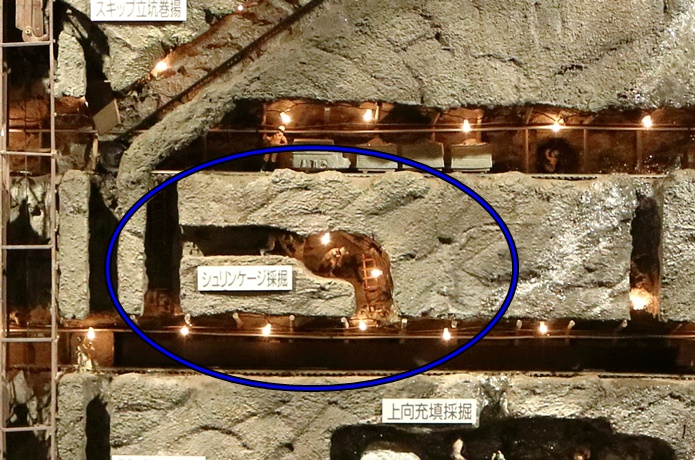

こちらはシュリンケージ採掘法で鉱石を掘り出した跡地のようです。

細倉鉱山の代表的な採掘法の1つ。

シュリンケージ採掘法についてざっくり説明すると、鉱脈に沿って下から上へ上へと掘り続けて、鉱石を採取する方法のこと。

採掘した鉱石を足場として掘り進み、足場を作るために狭くなった空間分だけ、鉱石を抜き取り鉱車に積んで、蓄電式機関車で運搬していたそうです。

採掘した跡は、写真上のような空洞になるんだとか。

![宮城県の観光情報マガジン[GOGO MIYAGI!]](https://gogo-miyagi.com/wp-content/themes/new-miyagi/img/common/logo.png)

前へ

前へ