【8:06】みやぎ明治村に到着!

今回は始発の高速バスを利用したため、8時ちょっと過ぎに登米町に着きました。施設やお店が開く9時まで少し時間が空きます。

そんなスキマ時間を利用して巡りたい、登米の名所をご紹介します。

寺池館跡(寺池城跡)

中世の登米町は、葛西氏(かさいし)の領地でした。

葛西氏とは、鎌倉幕府を開いた源頼朝(みなもとのよりとも)の奥州藤原氏討伐に従軍し、※奥州総奉行を任じられた一族です。

寺池館(てらいけたて)の築城年代は不明ですが、葛西氏によって築城されたと考えられています。

戦国時代には奥羽の有力な戦国大名となりますが、豊臣秀吉による※奥州仕置により領地を没収され、大名としての葛西氏は滅亡します。

※奥州総奉行(おうしゅうそうぶぎょう)…奥州藤原氏滅亡後の戦後処理のために、源頼朝が任じた臨時職。初代当主・葛西清重(かさい きよしげ)が任じられた。

※奥州仕置(おうしゅうしおき)…奥羽地方の戦国大名に対し、豊臣秀吉が行った領土の没収などによる仕置き。

■政宗の家臣・白石宗直が、城主となり初代登米伊達氏となる

葛西氏に代わり、新領主となったのは、秀吉の家臣・木村氏(きむらし)。

しかし木村氏のやり方に不満を抱いた葛西氏・大崎氏の旧家臣や領民らが、天正18年(1590年)に一揆を起こします(葛西・大崎一揆)。

秀吉から命を受けた伊達政宗が、この一揆を制圧。

報酬として旧葛西氏の領地を与えられた政宗は、家臣の白石宗直(しろいし むねなお)に統治を任せました。

寺池館に居城した宗直は、その後の戦でも武功を上げ、政宗から「伊達性」を名乗ること許されます。

こうして”登米伊達氏”が誕生し、幕末までの13代265年間、仙台藩21要害の1つとされたのです。

明治維新後に建物は取り壊され、跡地となった現在は公園として整備されています。

バス停や駐車場からも近いので、散策がてら寄り道してみては?

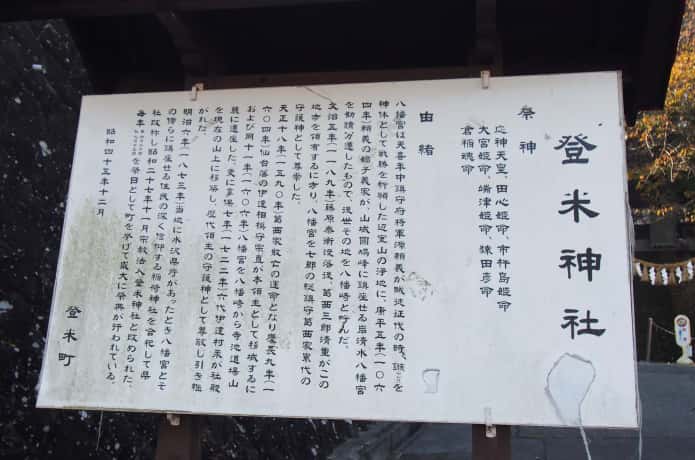

登米神社

1064年にさかのぼる、古い歴史をもつ「登米神社」。バス停から徒歩7分と、少し離れた場所にあります。

源頼経(みなもとの よりつね)が鏃(ヤジリ)を神体して戦勝祈願した地に、嫡子の義家(よしいえ)が「岩清水八幡宮(いわしみずはちまんぐう/京都府八幡市)」を※勧請分遷したのが、はじまりのようです。

登米伊達氏の守護神として祀られた八幡宮が、「登米神社」に改められ現在にいたります。

※勧請……分霊を他の神社に移すこと。

この階段を上った先に拝殿があります。

ご祭神は、第15代天皇・応神天皇(おうじんてんのう)。

地元では「はちまん様」として親しまれており、毎年4月20日、9月15日には町を挙げて盛大な祭典が行われるそうです。

北上川

神社から5分ほど歩くと、北上川の土手に出ます。

明治時代前半まで、登米町は北上川を利用した舟運の拠点として栄えていました。

近隣で収穫された米などを登米に集め、船を利用し石巻まで運び出されたようです。

それにしても、雄大な川だなぁ。

【9:00】共通券を買おう!

登米観光に便利なのが、「6施設共通観覧券」。町内にある6つの観光名所に入れる、おトクで便利な券です。

今回はこの共通券を使って、登米町を満喫するモデルコースをご紹介します。

<共通券で入れる6施設>

① 明治21年に建てられた、洋風学校。国の重要文化財である「教育史料館」

② 明治の取り調べ所、留置所の復元やパトカーに乗れる「警察史料館」

③ 武具や刀剣など登米伊達氏の遺物を展示する「登米懐古館」。

④ 明治から昭和にかけて、裁判所として使われた「水沢県庁記念館」。

⑤ 登米の伝統芸能を伝える「伝統芸能伝承館 森舞台」

⑥ 登米出身の日本画家・高倉勝子の作品を展示する「高倉勝子美術館」

共通券は「とよま観光物産センター 遠山之里」もしくは各施設で購入可能です。

<共通券の料金>

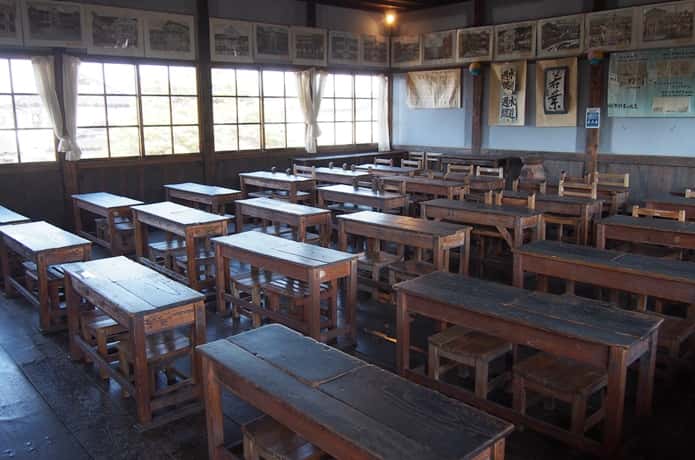

【9:05】教育史料館(旧登米高等尋常小学校)

まずは「とよま観光物産センター 遠山之里」のすぐ隣にある「教育史料館」へ。

現在は教育史料館という名称になっていますが、もとは「旧登米高等尋常(じんじょう)小学校」です。

尋常小学校は明治21年(1888)に建てられ、昭和48年まで使われていました。明治の洋風学校を代表する建築物として、国の重要文化財に指定されています。

校舎は純木造の2階建てで、南を正面にコの字型をとっています。

洋風の中に部分的に和風の技法を取り入れた、和洋折衷のハイカラな外観です。

とくに2階の白いバルコニーは特徴的で、柱にはギリシャ風の彫刻が施されています。

ちなみにこの巻き模様、「長生きするように」とのおまじないだそうです。

校舎は1階、2階とも吹き抜け。

教室内に光を入れるため、なんと両側にガラス窓を贅沢に使用しています。

しかも! この窓ガラスは明治21年の建設当時に輸入されたものです。現在の窓ガラスとは違い、ゆがんだ上に気泡や線が入っています。

マネキンを用いた”再現教室”も見どころの1つ。身に着けている衣服、机上に開かれた教科書など、じっくり観察してみてください。

他にも明治~昭和の教科書、教材、器具などが展示されていたり、企画展も開催されています。

ハイカラに変身!?着付け体験ができる

「教育資料館」では、4~11月のシーズン中にハイカラさんの着付け体験(有料)を実施しています。もちろん町歩きも可能です。

完全予約制のため、利用日の1週間前までに電話またはメールの申し込みが必要。詳細は下記「みやぎ明治村」のホームページを確認してください。

開館時間:

9:00~16:30

休館日:

12月31日~1月1日

料金:

一般400円、高校生300円、小・中学生200円

![宮城県の観光情報マガジン[GOGO MIYAGI!]](https://gogo-miyagi.com/wp-content/themes/new-miyagi/img/common/logo.png)

前へ

前へ