登米ってどんなところ?

宮城県北東部に位置する登米市は、2005年の合併で誕生した市で「とめし」と読みます。

今回ご紹介するのは、登米市(とめし)にある旧登米町(とよままち)。「みやぎ明治村」という名で観光地化されています。

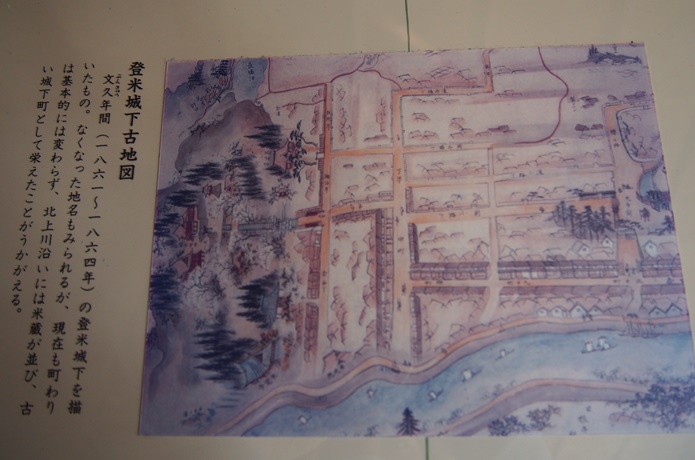

登米町は城下町だった

「明治村」とついていますが、江戸時代の登米町は仙台藩登米伊達家が治める二万一千石の城下町として栄え、武家屋敷などの建造物も残されています。

明治になると、廃藩置県により「藩」は廃止。

現在の宮城県となるまで「登米県(とめけん)」「水沢県」と県域が変わり、一時期登米町は登米県の県庁所在になりました。

町には明治時代の面影を残す建築物も残っており、国の重要文化財に指定されている「教育史料館(旧登米高等尋常小学校)」や「警察史料館」などが有名です。

2021年度放送されたNHK朝の連続テレビ小説「おかえりモネ」のロケ地でもあります。

観光名所が一点に集中しているため、車いらずで観光できます。

また「水沢県庁記念館」にはレンタルサイクル(有料)がありますよ!

登米町へのアクセス方法

そんな登米町へのアクセス方法は、車もしくは高速バスになります。

<高速バス>

県庁市役所前または仙台駅前(さくら野百貨店前)から、東日本急行の高速乗合バス「とよま総合支所行」に乗車し約90分、「とよま明治村」下車。片道1,300円。

<車>

三陸自動車道 登米インターから約4分。

・「とよま観光物産センター駐車場」無料/普通車51台、大型バス7台

・「交通公園駐車場」(髙倉勝子美術館の隣)無料/普通車、大型バス

次のページから、いよいよモデルコースのご紹介です!

![宮城県の観光情報マガジン[GOGO MIYAGI!]](https://gogo-miyagi.com/wp-content/themes/new-miyagi/img/common/logo.png)

前へ

前へ