【10:00】武家屋敷「春蘭亭」

教育史料館を後にし、武家屋敷通りへ(教育史料館から徒歩約2分)。

こちらは慶長9年(1604)、登米伊達初代藩主・白石直宗がに岩手県の水沢から登米に移る際、ともに移住してきた鈴木家の屋敷です。

現在は観光のお休処「春蘭亭(しゅんらんてい)」として、無料開放されています。

こちらが入口。靴を脱いで、お座敷にあがりましょう。

奥へ進むと囲炉裏があります。あったかい~

休憩できるだけでなく、この地に自生する春蘭の花を加工した”春蘭茶”や、抹茶などをいただけます。

写真は春蘭茶セット(500円)。お茶と季節のお菓子がついています。春蘭茶単品だと300円。ほかにもコーヒーや甘酒、登米産りんごジュースなどがあります。

開館時間:

9:00~16:30(LO15:30)

休館日:

12月28日~1月4日

料金:

無料

【10:50】登米懐古館

春蘭亭のすぐ隣にある「登米懐古館(とよまかいこかん)」。登米伊達家ゆかりの鎧や兜、刀剣、絵画などが展示されています。

とくに伊達政宗の家臣・白石宗実(しろいし むねざね)の公着用の甲冑は必見です。宗実は白石直宗の養父にあたる人物で、水沢1万5千石を治めていました。

東京オリンピック2020の国立競技場で知られる、建築家・隈研吾氏(くま けんごし)の設計により令和元年に移転しました。

開館時間:

9:00~16:30

休館日:

12月28日~1月4日

料金:

一般400円、高校生300円、小・中学生200円

【11:30】水沢県庁記念館

春蘭亭の向かいにある「水沢県庁記念館(みずさわけんちょうきねんかん)」。

明治4年、現在の宮城県北部と岩手県南部を管轄する地域を「登米県」と定めた時期があり、登米町に県庁舎が設置されることになりました。

明治5年に水沢県庁舎として落成。しかし明治8年に県庁舎は一関へ移転することになり、水沢県庁の役名を終えます。

その後、水沢県庁舎は小学校や治安裁判所などに利用されました。

当時の建物を保存するために、保存修理を行い明治22年の治安裁判所時代の姿に復元。平成3年から水沢県庁記念館として公開されています。

開館時間:

9:00~16:30

休館日:

12月28日~1月4日

料金:

一般200円、高校生150円、小・中学生100円

【12:00】登米名物を食べに行こう!

待ちに待ったランチライム! せっかくなので登米名物「油麩丼」を食べようと思います。向かったのは「とよま観光物産センター 遠山之里」のすぐ近くにある「大衆食堂 つか勇」。

登米市名物の油麩丼(あぶらふどん)。油麩とは、小麦粉のたんぱく質成分グルテンを植物油で揚げた麩のこと。

甘じょっぱいだし汁のしみ込んだ油麩を半熟の卵でとじ、ホカホカご飯の上にのせています。

はっとは、小麦粉を水で練り熟成されたものを、薄くのばして茹で上げたもの。食感的には、餃子の皮に近いです。具の中に油麩が入っているのは、登米町ならでは。

「大衆食堂 つか勇」以外にも、油麩丼をいただけるお店はたくさんあります。詳しくは登米市の公式HPをチェックしてみてください!

【13:00】警察史料館(登米警察署)

明治22年(1889)に建てられた「登米警察署」。昭和43年まで利用され、現在は国内唯一の「警察史料館」として開放されています。

冒頭で紹介した「教育史料館」と同様、宮城県の技手・山添喜三郎氏(やまぞえ きさぶろう)が設計を担当。和と洋を取り混ぜた美しい外観は、当時とほとんど変わらない形で保存されています。

たとえば、館内2階に上がるこの階段。中央部分が凹(へこ)んでみえますよね?

昔の警察官は革靴の底にビョウがうってあったため、このように凹んだ状態になっているそうです。

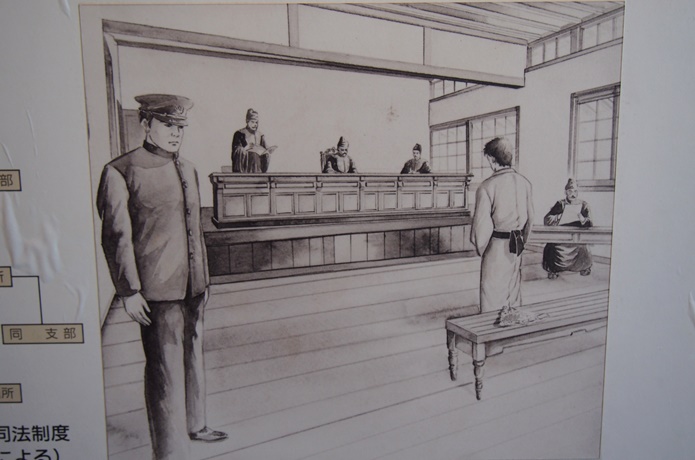

こちらは調所(しらべじょ)。容疑者を取り調べた部屋で、調査官は上段に、容疑者は下段に座りました。

↑こちらは調所の錦絵。

こちらは留置所。明治22年建築当時のままを復元したもので、複数人が収容された雑居房(ざっきょぼう)でした。

中に入ると四角い石がありますが、それが当時のトイレのようで下には瓶が埋まっているんだとか。トイレは建設当時からのものだそうです。

子供も喜びそうな「ふれあいコーナー」。昭和55年に配備されたパトカーや白バイが展示されており、実際にパトカーへ乗車したり、サイレンを鳴らせたりします。

開館時間:

9:00~16:30

休館日:

12月28日~1月4日

料金:

一般300円、高校生200円、小・中学生150円

【13:40】登米市高倉勝子美術館「桜子路」

警察史料館から再び「とよま観光物産センター 遠山之里」の方へ戻り、登米町出身の日本画家・高倉勝子(たかくらかつこ/1921~2015)の作品を展示している美術館へ。

みちのくの人々の古き良き暮らしを※岩絵具や水墨で表現した絵、自身の被爆体験を描いた「原爆の図」などがあります。

太平洋戦争中、高倉先生は登米町から広島へ移住し原爆を体験。文章と力強い絵で、目の当たりにした原爆の悲惨さを後世に伝えています。

※岩絵具…主に鉱石を砕いてつくられた粒子状の日本画絵具。

開館時間:

9:00~16:30

休館日:

12月28日~1月4日

料金:

一般200円、高校生150円、小・中学生100円

【14:30】伝統芸能伝承館「森舞台」

江戸時代から登米町に伝わる”登米能”をはじめ、”岡谷地南部神楽”や”とやま囃子”など数々の伝承芸能が今もなお残されています。

そんな伝統芸能を伝えていくために設立されたのが、「伝統芸能伝承館 森舞台」です。

本格的な能舞台がそなえており、こちらも隈研吾氏が設計しました。舞台正面の鏡板は、日本画家・千住博氏が手がけています。

また能舞台や登米能に関する資料が展示されており、登米の伝統芸能に深く触れられる施設です。

毎年6月に行われる新緑薪能と、演目を変えて9月に催される「とよま秋まつり」の宵祭りで、登米能が上演されます。開催日時や前売り券に関しては、「とよま観光物産センター 遠山之里」へ問合せてください。

開館時間:

9:00~16:30

休館日:

12月28日~1月4日

料金:

一般200円、高校生150円、小・中学生100円

【15:00】とよま観光物産センター 遠山之里

共通券の6施設をすべてめぐった後は、お土産を買いにいきましょう!

「とよま観光物産センター 遠山之里」では、油麩やはっとなど地元の特産品や土産物を販売。高速バスの乗車券も購入できます。

バスは15:20。遠山之里から乗り場までは徒歩2,3分ですが、これを逃すと次は18時台になってしまうので、時間にご注意ください!

よゆうがあれば「くすりと度量衡のアンティーク資料館」へ!

明治27(1894)年に創業、現在も営業している「伊新薬局」に併設されている資料館。築100年ほどの土蔵には、明治時代~現在までの薬の金看板、ポスター、人形などが、なかなかお目にかかれない貴重品が展示されています。

開館時間:

9:00~17:00

休館日:

なし(臨時閉館あり)

料金:

200円

小腹がすいたら…?

たい焼き cafe Genkitai

高速バス乗り場のすぐ近くにある、たいやき屋さんです。あんこ、大豆あん、カスタード、たまご(イートインのみ)、チーズ(イートインのみ)など、種類も豊富!

テイクアウトはもちろん、店内でもいただけます。

とよまだんご

武家屋敷通りに店を構える「とよまだんご」。みたらしだんご、あんこだんご、ごまだんご、ずんだだんご、五色、六色だんごなど、種類は豊富。1本110円~。

テイクアウトはもちろん、店内でもいただけます。

1泊して登米市を満喫しよう!

町内にはお財布に優し価格で宿泊できる旅館や民宿、ビジネスホテルがあります。ぜひチェックしてみてください!

江戸と明治、2つの時代が交差する町

江戸時代と明治時代、2つの時代が同居するなんとも不思議な町。観光名所を中心にご紹介しましたが、町中の景色も要注目!

写真上の路地は、”武者隠し”と呼ばれるもの。建物正面が、のこぎりの歯のようにジグザク並んでいます。

これは敵が攻めてきたとき、鉄砲をもつ足軽が各家の角々に隠れ、敵を待ち伏せるために利用したそうです。こういった面影が各所でみられるのも、登米ならではの魅力ですね。

登米市に宿泊しよう!

今回ご紹介した登米町は、登米市の一部です。市内には「伊豆沼」や「石ノ森章太郎ふるさと記念館」、日本三大虚空蔵尊の一つ「横山不動尊」などがあります。

見どころがいっぱいの登米市。ぜひ1泊して、登米町以外の場所をめぐる旅へ出かけませんか?

「楽天トラベル」で登米の宿をみる「Yahoo!トラベル」で登米市の宿をみる

この記事を見た人はこちらもおすすめ

![宮城県の観光情報マガジン[GOGO MIYAGI!]](https://gogo-miyagi.com/wp-content/themes/new-miyagi/img/common/logo.png)

前へ

前へ