岩出山城と伊達政宗

初代仙台藩藩主・伊達政宗は、天正19年(1591)に出生地である山形県の米沢城から、拠点を宮城県の岩出山城に移ります。

それは豊臣秀吉に領地の移封(大名を他の領地へ移すこと)を命じられ、強制的に米沢から追い出される形でした。

ではなぜ政宗は、岩出山城へ移されたのでしょうか?

原因とされる因果関係をさかのぼってみましょう。

1587年 秀吉による「惣無事令」の発令

惣無事令(そうぶじれい)とは、関白・豊臣秀吉が制定した”大名間の私的な領土紛争を禁止する法令”です。

この惣無事令を受諾し上洛した大名は、秀吉から領地と地位を保証されました。

しかし政宗は惣無事令を受け入れず、天正17年(1589)に蘆名(あしな)氏が治めていた会津へ侵攻します(摺上原の戦い)。

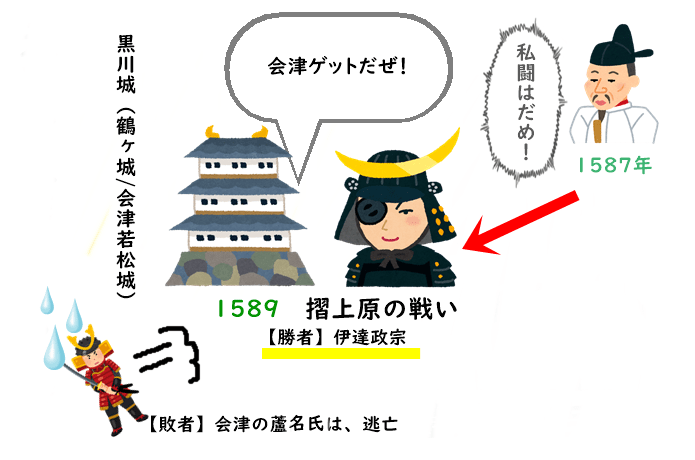

1589年 政宗が会津へ侵略「摺上原の戦い」

こうして天正17年(1589)に福島県の磐梯山麓で、政宗率いる伊達軍と会津を守る蘆名(あしな)軍が衝突します。

のちに「摺上原(すりあげはら)の戦い」と呼ばれるこの戦いに、政宗は大勝。

反伊達勢力の主力だった蘆名氏を追いやり、会津の黒川城(のちの鶴ヶ城/会津若松城)を手中に収めます。

会津を手に入れたことで、政宗は現在の山形県、宮城県、福島県をまたぐ南奥州の覇者となったのです。

しかし政宗は、天正18年(1590)の小田原合戦を機に、秀吉へ服属することになります。

そしてこの戦は”惣無事令違反”として認められず、秀吉により会津は没収されてしまいました。

※小田原征伐……天正18年(1590)現在の神奈川県小田原市で起こった、豊臣秀吉と北条氏の戦い。北条氏を降伏させ、秀吉は天下を統一した。

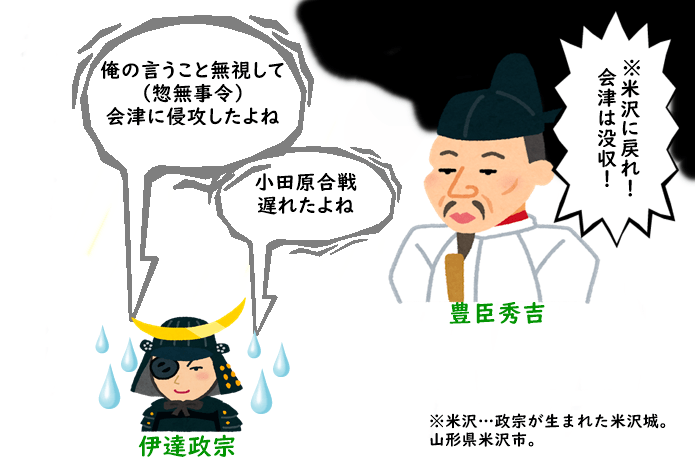

1590年 奥州仕置その1

天正18年(1590)6月。秀吉に反抗していた政宗ですが、小田原合戦で秀吉の勢力を目の当たりにし、恭順の意を示します。

そして小田原征伐に遅れながらも参陣し、秀吉を勝利へと導くのです。

しかし小田原征伐後、天下統一成し遂げた秀吉は、政宗に対しても※奥州仕置を実施します。

秀吉は※奥州仕置として、

① 政宗が遅れて小田原に来たこと

② 会津攻めが惣無事令に違反している

以上2点を理由に政宗から会津領などを没収、さらに減封(所領の一部を削減する)としました。

これにより、政宗は黒川城から米沢城へ戻ることになります。

そんな中、天正18年(1590)10月に葛西大崎一揆(かさいおおさきいっき)が勃発。

奥州仕置で領地を没収された葛西氏(宮城県三陸沿岸から岩手県南部を統治)と大崎氏(宮城県大崎5郡を統治)の旧家臣らが、新領主・木村吉清(きむら よしきよ)と清久(きよひさ)父子への反乱を起こします。

政宗は秀吉からこの一揆の鎮圧を命じられ、援軍として豊臣秀次(とよとみ ひでつぐ)や徳川家康も出陣しました。

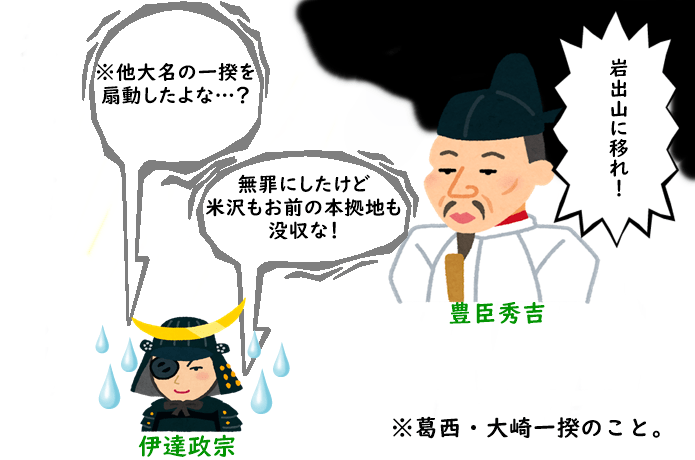

1591年 奥州仕置その2

一揆勢の激しい抵抗に重臣を失いながらも、天正19年(1591)政宗は葛西大崎一揆を鎮圧させます。

領主だった木村吉清は改易となり、代わりに葛西と大崎13郡は政宗に与えられることになります。

が、しかし! 政宗がこの一揆を扇動したのではないか? という疑惑が浮かび、政宗は秀吉に呼び出されます。

秀吉は政宗を無罪としたものの、実質2度目となる奥州仕置を実行。

置賜郡(おきたまぐん/米沢城を含む山形県の郡)をはじめ、伊達氏の本拠地であった長井、信夫、伊達を含む6郡も減封としたのです。

こうして政宗は、米沢城から宮城県大崎市にある「岩手沢城(のちの岩出山城)」へと移ったのです。

![宮城県の観光情報マガジン[GOGO MIYAGI!]](https://gogo-miyagi.com/wp-content/themes/new-miyagi/img/common/logo.png)

前へ

前へ