大気圏エリア

大気とは惑星に存在する気体のことで、地球では「空気」と呼んでいます。つまり大気圏は地球を包み込む空気の層、ということですね。大気圏の外側を「宇宙」と呼んでいます。

こちらの大気圏エリアでは、上空で起きている現象について紹介しています。

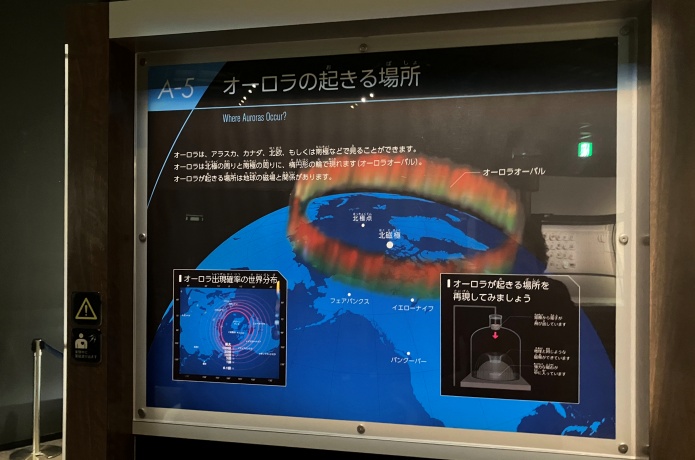

オーロラの起きる場所

こちらでは、オーロラが発生するしくみを実験装置を使って学ぶことができます。

なぜ日本ではオーロラが見えないのか? その答えはこちらで解説されていますよ。

隕石の展示

地球以外の天体の小片「隕石」が展示されていました。ほとんどの隕石は大気圏で燃え尽きてしまうため、隕石の落下は数年に1度程度の頻度でしか起こらないそうです。そんな隕石を間近で観察できるのは、とても貴重な体験でした。

次は、太陽系エリアへ

太陽系エリア

太陽系エリアでは、太陽の構造や現象を中心に、地球の兄弟ともいえる太陽系の惑星について紹介しています。

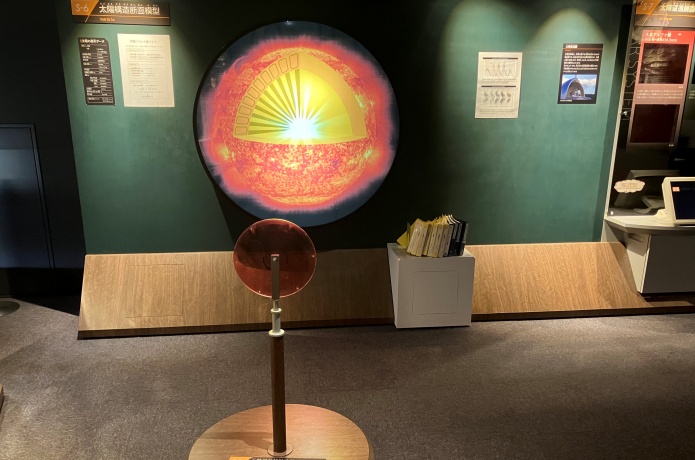

太陽構造断面模型

こちらは太陽の断面を示す模型。太陽の直径は、なんと地球の109倍もあるそうです。

小説などで「太陽が燃えている」と表現されますが、科学的に言うと燃えているのではなく、核融合という現象が起きています。核融合で生まれた膨大なエネルギーの一部が、光や熱となって地球に届いているのです。

模型の前にある円盤を回すと、エネルギーの伝わり方を見ることができます。

私たちの太陽系

太陽系には、地球を含む惑星が8つ属しています。

こちらには、これら8つの惑星が半割模型で展示されており、各惑星の違いを知ることができます。手前で青く光っているのは月球儀です。

続いて、銀河系エリアを見てみましょう。

銀河系エリア

銀河は、地球から「天の川」として見ているもので、恒星とガスが集まってできています。こちらの銀河系エリアでは、銀河の誕生や恒星の一生などを映像や模型などを使って紹介しています。

星座を立体的に見てみる

地上から星空を見上げると、無数の星々が平面に並んでいるように見えますよね。しかし実際は、広大な宇宙に立体的に星が分布しており、見る方向によって星の並びが違って見えます。

こちらの装置では、実際の宇宙空間における星の並びを再現しています。透明のプレートを見ると、地球から見た正座の形が見えるため、ぜひ見比べてみてください。

次は、大宇宙エリアへ。

大宇宙エリア

大宇宙エリアでは、これまでの観測から明らかになった宇宙の姿を紹介しています。

宇宙の広がり

こちらでは、地球の姿や太陽系、銀河の姿を見ながら宇宙の広大さを体感できます。

続いて天文学の歴史エリアを見てみましょう。

天文学の歴史エリア

天文学の歴史エリアでは、昔の人々が想像を膨らませた宇宙観や望遠鏡のほか、仙台藩の天文学についても紹介しています。

宇宙を見つめる人類の歩み

こちらでは、科学者の実績とともに天文学の発展の歴史を紹介しています。

パネル下には、科学者が使用した望遠鏡の模型も展示されていました。

引き出しには、屈折望遠鏡と反射望遠鏡の仕組みや特徴について解説されています。望遠鏡の長所と短所の説明もあり、ぜひ見ていただきたいところです。

仙台藩と天文学

こちらは、安永年間(1772年~1780年)に仙台藩で使われていた天球儀などが常設展示されています。江戸時代、仙台藩では※天文方の戸板保佑(といた やすすけ)が西洋の天文学を取り入れて、多くの天文学者を育てたそうです。

実際に仙台藩の天文学者たちが製作・使用した「仙台藩天文学器機」は、2012年(平成24)に国の重要文化財に指定されています。

次は、GEN理の広場へ。

GEN理の広場

GEN理の広場では、宇宙を知るうえで重要な5つの原理の体験ができます。

5つの原理とは「原子」「回転」「光」「重力」「磁界」。

こちらでは、この原理をそれぞれの装置を使って観察できるようになっています。「GEN」は「ガリレオ(G)」「アインシュタイン(E)」「ニュートン(N)」の頭文字をとって名付けたのだそう。

続いて企画展示コーナーに行ってみましょう。

企画展示コーナー

企画展示コーナーでは、最新の天文学研究の成果などについて展示しています。

11月の取材時には、東北大学の研究科や国立天文台水沢、JAXA、ひとみ望遠鏡の研究結果などが紹介されていました。

次は、旧天文台で使用されていた望遠鏡があるコーナーへ。

旧天文台で使用された望遠鏡

こちらは、旧天文台で使われていた30cm反射望遠鏡。旧天文台で使用されていた望遠鏡などは、今もなお大切に保管・公開されています。貴重な望遠鏡が展示されているので、ぜひ探してみてくださいね。

続いてインフォメーションの周辺を見てみましょう。

インフォメーションの周辺を見学

1階のインフォメーション周辺にも見どころがたくさんあるので紹介します。

![宮城県の観光情報マガジン[GOGO MIYAGI!]](https://gogo-miyagi.com/wp-content/themes/new-miyagi/img/common/logo.png)

前へ

前へ