⑥「茂市ヶ坂」はサント・ステファーノ大聖堂から駅前通へ

お次は「茂市ヶ坂(もいちがさか)」へやってきました!

茂市ヶ坂へは、広瀬通にある結婚式場「パレスへいあん」に併設するサント・ステファーノ大聖堂の右脇から入ります。

坂の入口には茂市ヶ坂と刻まれた辻標があるため、比較的わかりやすいです。

江戸時代の茂市ヶ坂

茂市ヶ坂付近も「元寺小路」にあたります。

そのため藩政時代では、坂の西側に伊達政宗夫人・愛姫の母が建立した密乗院、光圓寺(こうえんじ)、観音堂などが立ち並んでいたようです。

また坂の両側と坂下から元寺小路東部は、藩の御職人が住む町が形成されていました。

戦前の茂市ヶ坂

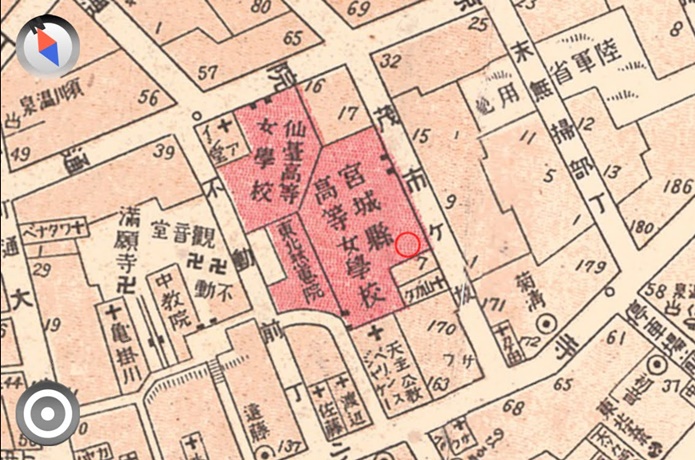

明治26年(1893)になると、密乗院の跡地に現在の仙台白百合学園の前身「私立仙台女学校」が開校します。

明治32年(1899)には、茂市ヶ坂沿いに、現在の宮城県宮城第一高等学校の前身である「宮城県高等女学校」が開校。

明治は、主に女学生が通学路として茂市ヶ坂を利用していたようですね。

茂市ヶ坂の由来

辻標には「盲人茂市が住んでいた」と刻まれており、「元貞坂」同様に人名から名付けられた坂のようです。

ではなぜ茂市という人物が、坂の名前に付けられたのでしょうか?

それは盲人である茂市の、社会的な地位が関係しているのではないかと推測します。

■盲人の社会的な地位

江戸時代には、盲人の職業を保護する団体「当道座(とうどうざ)」という組合がありました。

当道座には、最高位の検校(けんぎょう)、別当(べっとう)、勾当(こうとう)、座頭(ざとう)など、階級地位が70以上あり、厳格なヒエラルキーが存在していました。

ちなみに青葉区の「勾当台」という地名は、仙台藩初代藩主・伊達政宗公が寵愛した、盲人の花村勾当(はなむらこうとう)という狂歌師の屋敷があったことから名付けられたそうです。

「勾当は」名前ではなく盲人の官位で、この地が台地の形状をしていたことが「勾当台」という名称になったとか。

江戸幕府は「当道座」へ所属することを推奨し、盲人による自治的な運営が行なわれたようです。

検校よりも格上にあたる惣録検校(そうろくけんぎょう)になると、約15万石を与えられ、大名と同じくらいの格式を持つことができたとされています。

また検校は金貸しを営むことを許可されており、幕臣より豊かな生活を送っていた人も一定数いたようです。

このことから盲人茂市は、社会的の地位が高く大きな権限を持っていた可能性があり、茂市ヶ坂と名前が付いたと考えられます。

茂市ヶ坂を歩いてみる

さっそく茂市ヶ坂を歩いてみます。まずは広瀬通にある、茂市ヶ坂の辻標を探しましょう。

辻標の向かい側にあるビルは、仙台駅西口の高速バスターミナルです。

パレスへいあんのサント・ステファーノ大聖堂の脇道から茂市ヶ坂へ。

本当に坂道? と思うくらい平坦な道を進むと、交差点に差し掛かります。

茂市ヶ坂の中間地点にあたり、茂市ヶ坂駐車場という名の駐車場もありました。

この先を進むと、少しだけゆるやかな坂になり、花京院院交差点前の駅前通へ出ます。

所在地:

〒980-0014 仙台市青葉区本町1-4付近

アクセス:

<電車>

仙台市地下鉄南北線「広瀬通駅」から徒歩約7分

<車>

東北自動車道「仙台宮城I.C」から約13分

駐車場:

なし(近隣の有料駐車場をご利用ください。)

⑦「石名坂」の目印は円福寺

ラストを飾るのは、「石名坂(いしなざか)」。若林区石名坂の昭和市電通りから、弓ノ町方面に向かう坂のことです。

坂の途中に「円福寺(えんぷくじ)が」があるので、場所はわかりやすいと思います。

石名坂は平らな道に整備されており、とても緩やかな坂道でした。

写真上の左へ進むと昭和市電通りへとつながります。右へ向かうと旧名の土樋新丁(元閻魔堂横丁)です。

ところが大正時代初期の地図をみると、この石名坂の表記がある通りの坂は「石名坂ヨコ丁」と書かれています。

さらに、旧土樋新丁(元閻魔堂横丁)のとなりにある弓ノ町に通じる道にも石名坂の表記がありました。

石名坂は一つだけでなく、その名を冠した坂が3つ存在していたことになりますね。

石名坂の由来

江戸の吉原に、石名(石那ともいう)という名妓がいたそうです。

彼女は石名坂出身だったため、源氏名「石名」で活躍していました。

優しい性格に美しい美貌、教養も豊かな彼女は、人気の名妓として吉原で全盛を極めていたといいます。

しかし石名にのめり込み、没落する男たちが大勢おり、そのことに心を痛めていた彼女は、自身の罪深さを悔やむようになります。

石名は罪を背負い、いつも人に踏みつけられるようにと遺言を残しました。

彼女の墓石は、石名坂付近を流れる川の橋として架けられたそうです。

石名の死後、吉原の楼主や遊女たちは明暦年間(1655~1658)に石名の追善供養のため、大般若経600巻を円福寺に送ったと伝えられています。

石名坂は、そんな名妓「石名」にちなんで名付けられたそう。円福寺には「花魁石名太夫之碑」と刻まれた石碑があります。

円福寺へ参拝

名妓・石名の石碑がある、曹洞宗の寺院「円福寺」の本堂へもぜひお立ち寄りください。

長町にある「普門山 瀧澤寺(りゅうたくじ)」の末寺にあたり、天正年間(1573~1619)に利府町の沢乙(さわおと)にあった天台宗の廃寺を再興しました。

仙台三十三観音の二十番札所でもあります。

ご本尊は聖観音(しょうかんのん)。

この観音様は、蝦夷征伐で名高い征夷大将軍・坂上田村麻呂(さかのうえ の たむらまろ)の母または側室ともいわれる堊玉御前(あくたまごぜん)の護持仏だったという伝説があります。

堊玉御前は宮城郡の利府町菅谷(りふちょうすがや)出身で、長者(富豪)の娘だったとか。

仙台駄菓子の老舗店「石橋屋」へ足をのばしてみる

石名坂から徒歩5分ほどの場所、若林区舟丁に仙台駄菓子の製造本舗「石橋屋(いしばしや)」があります。

創業は明治18年という、情緒あるレトロな外観が特徴的で、平成6年に仙台市都市景観賞、平成14年には仙台景観重要建造物指定建物に指定されています。

桜の季節になると店の隣にあるシダレザクラが咲き乱れ、江戸情緒あふれる景観は一見の価値あり!

こちらは石橋屋で購入した、仙台駄菓子たち。

きんぴらごぼうかりんとうは、ピリッとごぼう風味のかりんとう。太白飴は仙台の名物、やわらかい飴です。ぜひお立ち寄りを!

所在地:

〒984-0063 仙台市若林区石名坂63付近

アクセス:

<電車>

仙台市地下鉄南北線「河原町駅」から徒歩約7分

<車>

東北自動車道「仙台宮城I.C」から約14分

駐車場:

なし

近隣の有料駐車場をご利用ください。

仙台七坂を散策して名所めぐり

2回に渡り、仙台七坂をご紹介してきました。

じつは当初六坂でしたが、藤ヶ坂が追加されて「七坂」となったといいます。

なぜこの七坂が選ばれたのか、その理由は明らかにされていません。

しかし、それぞれの坂に付けられた名前の由来、歴史背景は興味深いものでした。

仙台七坂の周辺には名所がたくさんあります。あなたも仙台七坂を散策して、名所めぐりを楽しんでみませんか。

![宮城県の観光情報マガジン[GOGO MIYAGI!]](https://gogo-miyagi.com/wp-content/themes/new-miyagi/img/common/logo.png)

前へ

前へ