仙台四郎の没年と名前について

四郎さんの最後は不明で、一説によると明治35年(1902)~明治36年(1903)頃、47歳か48歳の時に福島の須賀川で亡くなったといわれています。しかし諸説あるため、実際のところは不明です。

没後に呼ばれるようになった「仙台四郎」

生存中は「櫓下四郎」「しろばか」と呼ばれていましたが、四郎さんが亡くなった後に「仙台四郎」という名前が付けられています。

その由来となった出来事は、四郎さんの絵葉書でした。

明治18年(1885)頃、千葉一氏が当時30歳の四郎さんを撮影。大正時代になってから「明治福ノ神(仙䑓四郎君)」と名付け絵葉書を販売したことから、仙台四郎と呼ばれるようになりました。

「四郎さんの写真を飾れば商売繁盛の御利益がある」として写真販売をはじめましたが、現存するのは千葉一氏が撮影した1種類のみ。

坊主頭の四郎さんはシマ模様の和服に懐手(ふところで)をして笑っている姿で、四郎さんの生まれつきの人柄をよく捉えた写真といわれています。

仙台四郎の置物

写真を撮影し絵葉書として売り出したのは千葉写真館ですが、この写真館は大正8年(1919)の大火で焼失。

しかし四郎さんを撮影したネガは、別の場所に保管されていたため焼失を免れました。

その後、ネガは転々と譲渡され最終的に「こま屋」という日本料理店がネガを譲り受けて所有しているそうです。ちなみに、仙台四郎グッズの1つ「仙台四郎の置物」は、こま屋が意匠権を取得して初めて世に出したもの。

仙台四郎ブーム

福の神となった仙台四郎の人気には、何度か流行(ブーム)がありました。

第一次世界大戦後の大正9年(1920)に起こった、いわゆる戦後恐慌。不況の中で仙台四郎ブームが起こり、その信仰の度合いは商売繁盛の神様である稲荷様やえびす様を、凌駕していたといわれています。

また昭和62年(1987)になると、NHK大河ドラマ「独眼竜政宗」のテレビ放映の影響で、仙台には大勢の観光客が押し寄せていました。

観光客向けに仙台四郎の大小の人形と写真が売り出され、この頃から仙台四郎商品が流通しはじめたようです。

仙台四郎商品は代表的な土産物の1つとなり、全国に四郎さんの存在が広まっていったみたいですね。

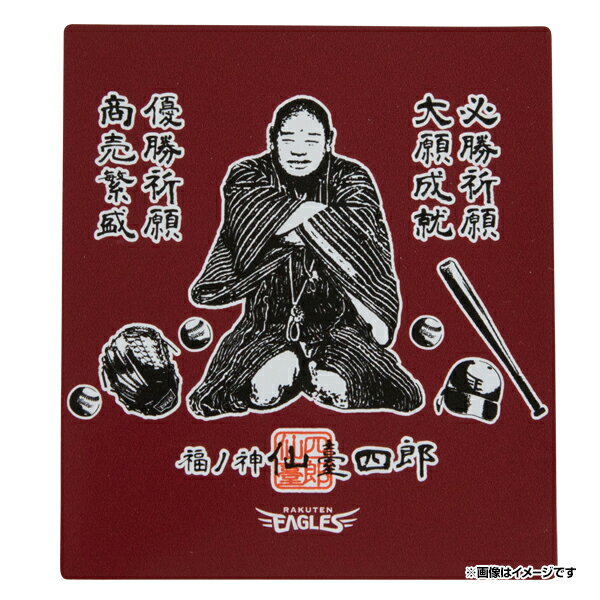

■楽天イーグルスとのコラボ商品まで登場

現在は海外にも!

四郎さんは、なんと海を越えていました!

ネパールのカトマンズには、仙台四郎の写真を飾っている洋服屋があるそうです。洋服屋の店主や家族が仙台を訪れる機会があり、その際に土産物として仙台四郎グッズを買って帰ったのでしょうか。

もしかすると、カトマンズ以外の外国の町でも四郎さんの御利益話を聞いて写真を店や自宅に飾っている方がいるかもしれませんね。

仙台四郎を探しに行こう!

仙台市内にある、仙台四郎ゆかりの寺と神社をご紹します。

![宮城県の観光情報マガジン[GOGO MIYAGI!]](https://gogo-miyagi.com/wp-content/themes/new-miyagi/img/common/logo.png)

前へ

前へ