伊達政宗の性格がわかる!逸話エピソード3選

ここまで伊達政宗の生涯を紹介しましたが、最後に彼の性格がわかる逸話を3つ紹介します。

① 料理男子だった

「馳走とは旬の品をさり気なく出し、主人自ら調理して、もてなす事である。」

上記の言葉は、晩年の政宗公の逸話を集めた『命期集』に記されている、政宗公の言葉です。

政宗公といえば、料理好きで知られています。宮城の名物で知られる「ずんだ」「仙台味噌」「伊達巻き」などは、政宗公が考案したという説があるほど。

また徳川家2代将軍・秀忠(ひでただ)公、家光公に、自ら手料理を振舞うほどで、『伊達氏治家記録』によると全国各地から旬のものや珍味を取り寄せ、およそ60種以上の食材を使い、豪華な懐石料理を振る舞ったとか。

② 筆まめ武将だった

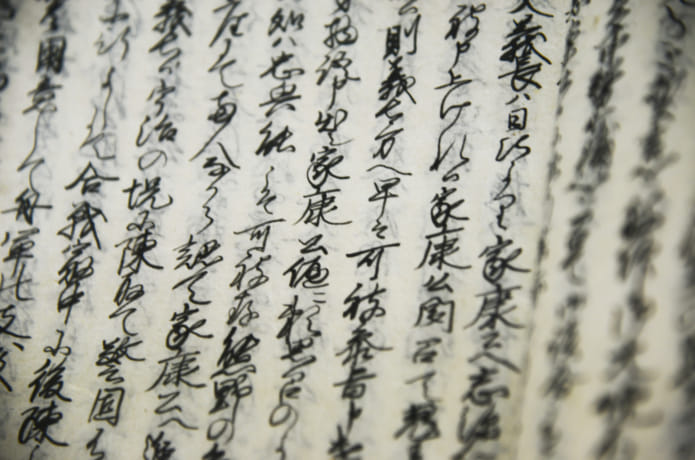

政宗公といえば、その手紙の多さでも知られており、かなりの筆まめな気配り人間だったようです。

傍にいる右筆(ゆうひつ/選任の書き役)には頼らず、本文、日付、宛名、花押(サイン)までそのほとんどが自筆で、刀だけでなく筆を執ることも大切にしていたことがわかります。

仙台市博物館には、小田原合戦から解放された直後、政宗公が国もとに知らせた手紙が所蔵されています。

内容は、秀吉に呼び出されたことから、茶の湯のもてなしを受けたこと。刀をいただいたこと、領国の没収は会津のみで済んだこと。

そして追伸には、「花押の形が少し違ったが、手直しするのもどうかと思うので、取り急ぎこのまま送ります。」と記されていました。マメですね。

家臣だけでなく、愛姫や10男4女の子供たちに宛てた手紙も多く残しています。

内容は「こういうことを心がけなさい」「お酒を飲みすぎないように」「茶の湯や香道、和歌などにも親しむように」というアドバイスや、「江戸への出立まえにお前(娘)に会えないのは大変残念だ」といった親子愛にあふれる内容が記されています。

③ 愛煙家だった

政宗公は愛煙家でもあり、朝起きるとまずは一服……ではなく、1回に煙草を二、三服ほど吸ったそうです。終わると、自ら雁首(がんくび/キセルの火皿がついた頭部)をきれいに磨き、煙管箱に納めていました。

政宗公は1日4回、規則正しく喫煙していたようです。政宗公の墓所である瑞鳳殿からは、立派な煙管箱と竹製の掃除具が発見されています。

④ 実は眼帯はしていなかった

天然痘を患い右目を失明した政宗公は、ドラマやゲームなどの作品では眼帯をした状態で描かれることが多いですが、実は実際には各種の記録に目を覆った様子は書かれていません。

伊達政宗といえば眼帯というイメージの方が多いかと思いますが、当時眼帯をしていたという証拠はなく、あくまでも架空の姿なのです。

政宗の生前の希望に従い、右目を黒く描く肖像もあります。また、「たとえ病で失ったとはいえ、親より頂いた片目を失ったのは不孝である」という政宗公の考えから、死後作られた木像や画には少し右目を小さくして両目が入れられているのだそう。

伊達政宗に会いに、宮城へいこう!

武将として南奥州の覇権を握り、東北の大都市・仙台の基盤を築いた為政者でもある伊達政宗。

仙台市には、政宗公が築いた仙台城跡、墓所の瑞鳳殿、造営した大崎八幡宮など、政宗公に関連した名所が点在しています。

また、ぜひ松島へも足を運んでみてください。政宗公が再興させた「瑞巌寺」や、遺骨をもとに再現した政宗公の「顔」と「肉声」を聞ける「みちのく伊達政宗歴史館」などがありますよ。

政宗公所縁の名所めぐりに最適な宿を探そう!

仙台城のあった仙台市街地をはじめ、伊達家と縁のあった温泉地などに泊まって仙台の歴史に浸ってみるのもおすすめです!

「楽天トラベル」で宮城の宿をさがす「Yahoo!トラベル」で宮城の宿をさがす

参考文献

『素顔の伊達政宗~「筆まめ」戦国大名の生き様』/ 佐藤憲一/歴史新書/2012年

『別冊歴史読本 戦国武将列伝』/ 新人物従来社/2006年

『戦国武将の手紙を読む』/二木謙一/角川選書/1991年

吉川弘文館 伊達政宗の素顔 筆まめ戦国大名の生涯

読みなおす日本史

戦国末期、自らの考え・意思で道を切り開き仙台藩六十二万石を築いた伊達政宗。

武将・文化人としての事跡を、「筆武将」とさえいわれる数多くの自筆書状をもとに詳述する。人情あふれる書状から政宗の素顔がよみがえる。

| 発売日 | 2020年08月19日頃 |

|---|---|

| 著者/編集 | 佐藤 憲一 |

| 発行形態 | 全集・双書 |

| ページ数 | 224p |

角川書店 戦国武将の手紙を読む

実力のある者だけがのし上がってゆける下剋上の時代に生きた戦国武将たち。

死に臨む心境を語る手紙など、生死の極限に対峙した武将の心状を残された手紙に検証し、乱世に生きた彼らの人物像を探る。

| 著者 | 二木 謙一 |

|---|---|

| 出版社 | 単行本 |

![宮城県の観光情報マガジン[GOGO MIYAGI!]](https://gogo-miyagi.com/wp-content/themes/new-miyagi/img/common/logo.png)

前へ

前へ