実母による毒殺事件(諸説あり)

そんな最中、1590年(天正18)に政宗公の命に関わる事件が起こります。実母・義姫(よしひめ)による、伊達政宗毒殺未遂事件です。

義姫はかねてより可愛がっていた政宗公の弟・小次郎を伊達家の跡継ぎにすべく、政宗公の毒殺を企みました。

しかし政宗公は幸いにも一命を取り留め、毒殺は失敗。

伊達家が分裂しないよう、政宗公はやむなく弟の小十郎を自らの手で斬り殺します。

というのが、一般的に知られている伊達政宗毒殺未遂です。

しかし近年の研究によると、この事件は捏造されたものではないのか? という疑惑が浮上しています。

というのも、事件が事実であれば政宗公と義姫の仲は険悪だと思われますが、後世で発見された手紙には互いを想い合う、親子愛あふれる内容が記されていました。

また事件が起きた1590年(天正18)は、豊臣秀吉による北条氏の小田原征伐の真っ只中。

政宗公の元には、秀吉から参戦するよう書状が届いていましたが、秀吉公と相対する北条氏と伊達氏は同盟関係にあったため、政宗公は参戦するか決めかねていたのです。

結果、小田原合戦に遅参することになった政宗公は、遅れた理由を説明するためのアリバイ工作として、毒殺未遂事件を自作自演したのではないか? という説もあります。

23歳、小田原合戦で秀吉の傘下に入る

関東の一大勢力である北条氏とは、政宗公の父・伊達輝宗の時代から同盟関係にありました。

しかし1590年(天正18)、豊臣秀吉による北条氏討伐を掲げた小田原合戦が起こり、政宗公の元に、秀吉からから小田原合戦に参戦するよう書状が届きます。

このときの政宗公には、選択肢が2つしかありませんでした。

① 北条氏に協力し、玉砕覚悟で上方の遠征軍と戦うか

② ひとまず秀吉公に臣従し、その傘下に入り突破口を探るか

②を選んだ政宗公は同年5月に出立し、6月にようやく小田原に到着します。しかしその頃、すでに北条氏の敗北は濃厚で、秀吉公の怒りを買うことになりました。

この時の有名なエピソードが、「死装束での挨拶」です。

立腹した秀吉公は、到着した政宗公に箱根の山中での蟄居(ちっきょ/一室に謹慎させること)を命じます。

その間、秀吉公の使者が訪れ、遅参の理由や、秀吉公が懇意にしていた葦名(あしな)氏侵略の理由を政宗公に詰問します。

しかし政宗公は巧みな弁解で追及をかわし、発言1つで首が飛びかねない状況下にも関わらず、「千利休から茶の湯の手ほどきを受けたい」と申し入れたそうです。

堂々たる態度で弁明した政宗公に感服した秀吉公は、謁見を許しました。『関屋政春覚書』によると、政宗公は「白衣の死装束」で謁見の場に現れたそうです。

秀吉公は持っていた杖で政宗公の首を叩きながら「もう少しでそちの首は落ちていたぞ」と告げたといわれています。

25歳、再び死装束パフォーマンス

小田原合戦に勝利し、ついに天下人となった豊臣秀吉は「奥州仕置」を実施します。

奥州仕置とは、小田原合戦で秀吉公の呼びかけに応じなかった奥州大名に対する処罰のこと。領地がすべてリセットされ、事実上大名として滅亡します。

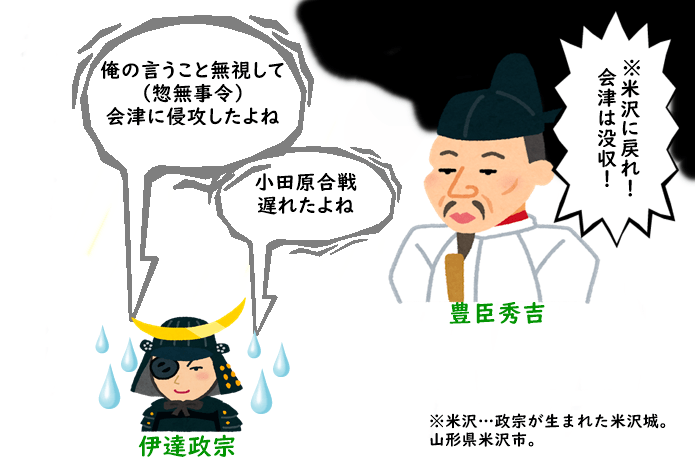

政宗公率いる伊達軍は、小田原合戦に参陣しましたが……

・小田原合戦に遅参したこと

・惣無事令(そうぶじれい/秀吉が制定した大名同士の私闘禁止の法令)を破り、葦名領(福島県会津若松市)への侵攻したこと。

この2つを主な理由とし、伊達氏も奥州仕置の対象としたのです。

首の皮1枚繋がったものの、伊達領から会津(葦名氏の元領地)を没収、さらに減封(所領の一部を削除)という制裁を受けた政宗公なのでした。

そんな中、1591年(天正19)に葛西大崎一揆(かさいおおさきいっき)が起こります。

奥州仕置で領地を失った葛西氏(宮城県三陸沿岸から岩手県南部を統治)と大崎氏(宮城県大崎5郡を統治)の旧家臣らが、秀吉公の臣下である新領主・木村吉清(きむら よしきよ)と清久(きよひさ)父子に対し、反乱を起こしたのです。

豊臣秀吉は、政宗公と蒲生氏郷(がもう うじさと)に一揆の鎮圧を命じます。戦いは熾烈で、重臣を失いながらも政宗公は一揆の鎮圧を成功させました。

領主だった木村親子は改易(領地没収)となり、代わりに葛西と大崎13郡は、政宗公に与えられることになったのです。

ところが、この葛西大崎一揆を政宗公が扇動したのではないか? という疑惑が浮上します。

というのも、政宗が一揆衆に宛てた激励文を蒲生氏郷が見つけてしまったのです。

蒲生氏はすぐさま報告し、激怒した秀吉公は政宗公に上洛を命じます。

小田原合戦に続く、2度目の絶体絶命のピンチ。政宗公は再び死装束に身を包み、さらに行列の先頭には金箔が塗られた磔柱(十字架)を掲げ、秀吉公の待つ京の町を行進しました。

この様子は、蒲生氏側の書物『氏郷記』に記されているようです。

秀吉公に証拠となった手紙を突き付けられた政宗公ですが、「あなた様への忠誠心に一点の曇りもございません。」と弁明します。

ですがその手紙には、鶺鴒(せきれい)を模した政宗公の花押(かおう/直筆のサイン)が記されており、疑う余地がない状況でした。

しかし政宗公は「もしその手紙が本物であれば、鶺鴒の目に針で刺した穴が開いているはずです。残念ながら、証拠の手紙にある花押の鶺鴒には、穴が開いていません」と釈明。

実際に穴が空いていたかはわかりませんが、秀吉公はその弁明を聞き入れ、政宗公を2度許してしまったのです。

とはいえ、前年の奥州仕置よりもさらに重い減封を課し、伊達氏の旧領は蒲生氏郷に与えられました。

このことからも、秀吉公は政宗公の一揆扇動を事実として認めている節があったかのように思えます。

25歳、文禄・慶長の役(朝鮮出兵)に出陣

葛西大崎一揆の翌年、豊臣秀吉は明(現在の中華人民共和国)の征服を目指し、朝鮮出兵を決断します。

政宗公にも声がかかり、秀吉公から割り当てられた人数の倍である3,000の兵を連れ、肥前の名護屋城(佐賀県唐津市)へ向かうことになりました。

その際、大名たちは一旦京都に集合し、隊列を組んで出陣します。

京人の目を惹きつけたのは、2番隊の徳川家康の後に登場した3番隊の伊達軍。

紺地に金の日の丸を描いた幟(のぼり)に、黒と金が基調となった装束を身にまとい、馬にも豹や虎の皮、孔雀の尾をつかった鎧を着用させていました。

他の大名軍とは明らかに違う、派手で奇抜な装いは人々の目を大層驚かせたそうです。この出来事が「伊達者」という言葉の起源となった、ともいわれています。(諸説あり)

政宗公は海を渡り、1593年(文禄2年)朝鮮半島に上陸。すでに秀吉軍は苦戦しており、また風土病も流行ったせいで、伊達軍も重臣を失う痛手を負います。

文禄・慶長の役(ぶんろく・けいちょうのえき)と呼ばれるこの戦は、1592~1598年(文禄元年~慶長3年)の6年に渡り続きました。

33歳、関ケ原の戦い

1598年(慶長3)豊臣秀吉が亡くなると、実権を巡る徳川家康と石田三成ら豊臣派の対立が激しくなります。

そして1600年(慶長5)、天下分け目の戦いといわれる関ヶ原の戦いが起こり、東軍率いる家康軍が勝利しました。

このとき、政宗公は徳川側についていましたが、関ヶ原の戦いには参戦していません。

三成側についた上杉景勝(うえすぎ かげかつ)の動きを抑えるために、白石城(宮城県白石市)を攻め取ろうと動いていました。(白石城の戦い)

白石城の奪還に成功した政宗公は、1602年(慶長7)に腹心の片倉景綱(小十郎)に白石城を託し、以降明治維新までの260年あまり片倉家が城主を務めます。

34歳、仙台城を築き「仙台藩藩祖」に就く

関ヶ原の戦いの翌年、1601年(慶長6)に政宗公は「仙台城」の建築はじめます。

翌年にはひとまず完成となり、政宗公は1603年(慶長8)に岩出山城(宮城県大崎市)から仙台城に居を移します。

同年、関ヶ原の戦いで勝利した徳川家康は征夷大将軍となり、江戸幕府が誕生。伊達氏の領地は「仙台藩」となり、政宗公は仙台藩初代藩主となります。

仙台藩は62万石あり、これは加賀藩(石川~富山)の100万石、薩摩藩の73万石(鹿児島)に次ぎ、全国で3番目の規模を誇りました。

伊達政宗の生涯(晩年期)

江戸幕府が誕生し、以降200年以上続いた「太平の世」と呼ばれる江戸時代。ここからは晩年の政宗公の生涯を紹介します。

46歳、家臣をヨーロッパに派遣する

1613年(慶長18)政宗公は、家臣・支倉常長(はせくら つねなが)を筆頭とする「慶長遣欧使節(けいちょうけんおうしせつ)」を結成し、イスパニア(現在のスペイン)国王とローマ教皇のもとへ派遣します。

政宗公の狙いは、領内でキリスト教の布教を認める代わりに、貿易ルートを構築することでした。

しかし幕府より禁教令(キリスト教禁止令)が出され、結果交渉は失敗に終わります。

使節を派遣した理由は明らかにされていませんが、近年の研究では1611年(慶長16)に起きた慶長三陸地震の復旧と復興のため、外国と交流をすることで利益と活力を得る方法を模索していたのではないか、とも考えられています。詳細はこちらの記事を見てみてください。

47歳、最後の戦!大坂の陣

戦国の世が終わりを告げ、太平の世をもたらした徳川家康。

しかし、依然として豊臣家に味方する反徳川派が残っており、家康にとっては新たな火種を引き起こす可能性のある厄介者でした。

そこで家康は口実をつくり、1614年(慶長19)から翌年にかけて大阪城に攻め入ります。これが大坂の陣と呼ばれる戦いで、1614年の冬の陣と1615年の夏の陣の2回に渡って行われました。

政宗公最後の出陣となり、戦は徳川軍の勝利で幕を下ろします。

大坂の陣で功績を挙げた政宗公は、家康公より論功行賞を授けられ、政宗公と側室・新造の方との間に生まれた長男・伊達秀宗(だて ひでむね)に伊予宇和島10万石が与えられます。(のちの宇和島藩)

また大坂の陣では、政宗公の腹心・片倉景綱の息子である片倉重長(かたくら しげなが)が、豊臣側についた真田幸村の次男と3女を引き取ったことでも知られています。

幕府側は豊臣の残党狩りを徹底的に行っており、一歩間違えれば家康の逆鱗に触れ、主君である政宗公が処罰を受ける恐れがある……。

そんな危険を冒しても、片倉重長は真田幸村との約束を守り2人を匿いました。

次男は片倉性を名乗り仙台藩藩士として、3女は片倉重長の継室(最初の正室との死別や離婚を受け、当主の正式な再婚により迎えられた後妻)となります。

仙台藩の基盤を作り上げる

天下統一の野望を秘め、隙あらば領土を拡大させようと、ときには自身の命を天秤にかけるような危険を冒し、天下人に挑み続けた政宗公。

しかし大阪の陣後、政宗公は従順な姿勢をみせ、江戸幕府の重鎮となっていきます。

また仙台藩の発展に力を注ぎ、運河を整備するなどの治水事業や、新田開発を積極的に行います。

人口増加により深刻な米不足に陥った江戸に、仙台藩は豊富な米を大量に出荷し、一時は江戸の米消費量3分の1を仙台藩米が賄っていた、とも伝えられています。

また文化面の再生・再興にも注力し、上方(京阪方面)に引けを取らない“都”を創りあげようとしました。

旧跡や名所の再興する際には、上方の絵師や大工などを招き、豪華絢爛な桃山文化の手法を取り入れていきます。「大崎八幡宮(仙台市)」「瑞巌寺(松島町)」などが代表的な建築物で、国宝に指定されています。

70歳、江戸城下の藩邸で亡くなる

晩年は仙台藩の経営に力を注いだ政宗公。

しかし1634年(寛永11)頃から体調を崩すようになります。

母・義姫の菩提寺の完成を祝った帰り、ホトトギスに誘われて入った山を政宗公は自身の墓所として定めました。それが現在仙台市にある「瑞鳳殿(ずいほうでん)」です。

1636年(寛永13)参勤交代で江戸に向かい、3代将軍・徳川家光と謁見。

その際、政宗公の衰弱ぶりに驚いた家光公は、翌日には数十名の医者を呼び、江戸中の寺社に快復平癒の祈祷をさせたといわれています。

しかし病状は回復せず、家光公自ら江戸城下の仙台藩藩邸に足を運び、政宗公を直接見舞い訪れました。

そして同年、参勤交代から1か月余りで政宗公はこの世を去ります。享年70歳。政宗公の死因は食道がん、もしくはがん性腹膜炎と考えられています。

江戸城下の藩邸屋敷で最期を迎えた政宗公。隠居することなく、最期まで生涯現役を貫き通しました。

臨終の際は見苦しい姿を見せまいと、面会を求める妻・愛姫を拒み続けたといわれています。

政宗公の死後、家光公は江戸で7日、京で3日、庶民にも喪に服すよう命じたそうです。

![宮城県の観光情報マガジン[GOGO MIYAGI!]](https://gogo-miyagi.com/wp-content/themes/new-miyagi/img/common/logo.png)

前へ

前へ