曲木神社とは?

「曲木神社(まがきじんじゃ)」が鎮座するのは、塩竈湾に唯一浮かぶ籬島(まがきしま)。「籬が島」「曲木島」とも呼ばれ、周囲は約155mで面積は889平方メートルあります。

平安時代から和歌の名所として知られており、著名な都人(みやこびと)が籬島を詠んだ歌が和歌集におさめられています。

籬島は「おくのほそ道の風景地」の1つ

また『おくのほそ道』で知られる俳人・松尾芭蕉が、1689年(元禄2)門下の河合曾良とともに籬島を訪ねています。

2014年(平成26)には、国の名勝「おくのほそ道の風景地」として指定されました。また、2016年(平成28)には日本遺産の一部にも認定され、塩竈市の文化財となっています。

そんな島にひっそりと建つ曲木神社は、鹽竈神社の14末社の1つです。創建は明らかにされていません。

ご祭神は奥津彦大神(オクツヒコオオカミ)と奥津姫大神(オクツヒメオオカミ)の二神で、航海安全、大漁祈願、家内安全、福徳延命の御神徳があるそうです。

「曲木」の名前の由来には、たくさんの説がありますので紹介します。

曲木(籬)名前の由来

■【鹽竈神社公式HP 曲木神社の御由緒】

曲木神社と唱えるように籬は曲木と言った。というのは太古この島を杜松(トショウ、ネズ)の老木が覆っていた。

この木、一木ながら三つに曲がりくねって、その形は三つの島に見えたといい、曲木はここよりきたと語るのは市内吉津在住の小野初司朗氏である。

■【鹽竈神社公式HP 松島町誌】

曲木のこと松島町誌は籬は曲木であってとし、この島に曲がった木ばかりで造った社があり、曲木のお宮と呼んでいたのを後の文人が都風に籬の字を当てた。

■【鹽竈神社公式HP 別の伝説】

塩竃様がこの島を訪れたとき、そこの人達が穴居生活で不潔な暮らしをしていたので、家を建てる術を教えた。人々は曲り木を組み合わせて住んだので「曲木神」の称号を授けたので曲木島となったと書かれている。

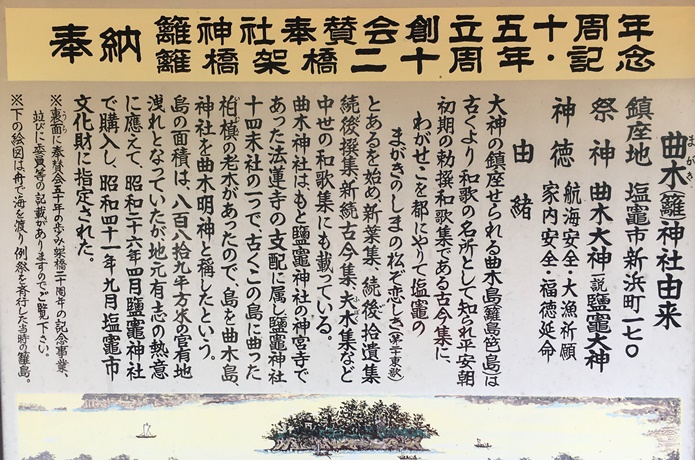

■【曲木神社に設置されている曲木(籬)神社由来の説明板】

古くこの島に曲がった柏槙(いむろ)の老木があったので、島を曲木島、神社を曲木明神と称したという。

出典:曲木神社内の曲木(籬)神社由来より

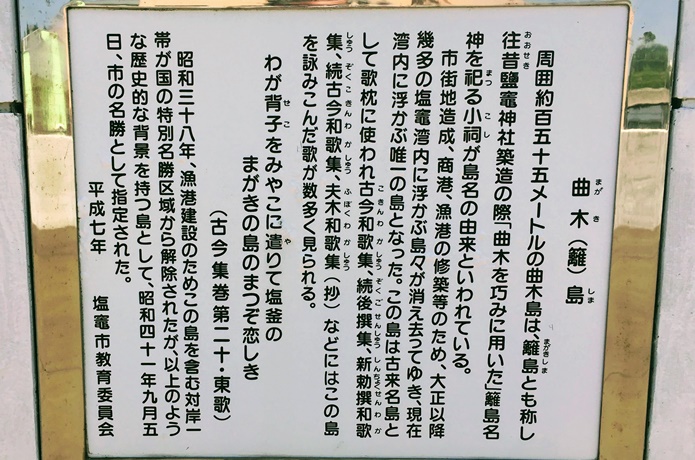

■【籬神社橋に設置されている曲木(籬)島の説明板】

曲木島は籬島とも称し、往昔鹽竈神社築造の際「曲木を巧みに用いた」籬島名(明)神を祀る小祠が島名の由来といわれている。

出典:籬神社橋前の曲木(籬)島の説明板より

籬神社橋

籬神社橋は、1979年(昭和54)に架けられ、2017年(平成29)に修復工事が終わり現在に至ります。橋が架かる前は、月次祭が行われる毎月1日にそのつど仮の橋を架けていたそうです。

参考までに、海上保安庁が1902年(明治35)と1927年(昭和2)に刊行した海図を見ると、籬島の周辺は何もない状態で完全な島でした。1962年(昭和37)刊行の海図では、埋め立てが進んでほぼ陸続きになっているのが確認できます。

それでは、橋を渡って曲木神社に行ってみましょう。

![宮城県の観光情報マガジン[GOGO MIYAGI!]](https://gogo-miyagi.com/wp-content/themes/new-miyagi/img/common/logo.png)

![おくのほそ道(全) ビギナーズ・クラシックス 日本の古典 (角川ソフィア文庫) [ 松尾 芭蕉 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/4025/9784043574025.jpg)

前へ

前へ