落合観音堂とは?

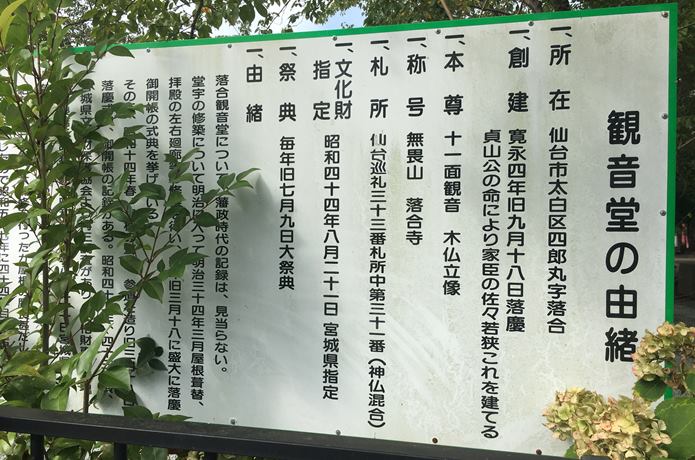

「落合観音堂(おちあいかんのんどう)」は、仙台駅から10kmほど離れた、太白区四郎丸(しろうまる)落合にある仏堂です。

もともとは、隣接する袋原地区下谷地(ふくろばらしもやち)という名取川の河原にあったそうですが、仙台藩初代藩主・伊達政宗によって袋原から落合に移され、さらに昭和26年(1951)名取川改修の際に現在の地へ移されました。

落合観音堂の規模と構造

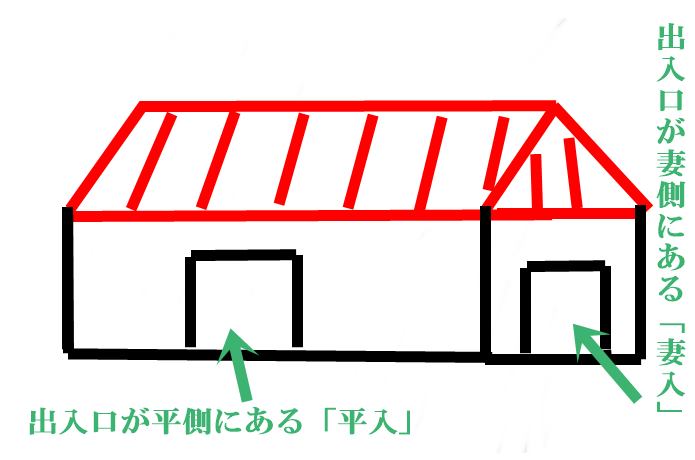

仏堂は、三間(6.21m)四方の大きさで素木造の建物。屋根は入母屋造の茅葺で※平入です。前面に※向拝があり、三方に縁をめぐらしています。

※平入(ひらいり)……日本の伝統建築において、建物屋根(棟)に対して直角に切り下ろした側を「妻(つま)」、棟と並行する側を「平(ひら)」とした場合、平入とは建物の出入口がこの「平」にあるものをさす。

※向拝(こうはい)とは……日本の寺院・神社建築において、仏堂や社殿の屋根の中央が前方に張り出した部分のこと。

ご本尊は、十一面観音像

寛永4年(1627)の棟札があり、江戸時代初期にみられる茅葺屋根に入母屋(いりもや)という簡素な造りです。

観音堂内には入母屋造の厨子が置かれ、その中には承和2年(835)※慈覚大師(円仁)作と伝えらる、ご本尊の十一面観音像が納められています。

別名を中木観音といい、御本尊は33年に1度のみ御開帳されます。

名は円仁(えんにん)、号が慈覚大師。慈覚大師を開基する寺には、山形県の「立石寺」や、松島の「瑞巌寺」が有名。

名取三観音

名取三観音とは、慈覚大師が一本の木からつくったとされる、三体の観音像のことです。

本木の一体は日辺の両全院(りょうぜんいん)、中木の一体は四郎丸の落合観音堂、末木の1体は根岸の百代の里に安置されたと伝えられています。

仙台三十三観音の第三十一番札所

観音様とは『観音経(かんのんぎょう)』や『般若心経(はんにゃしんぎょう)』などに登場する、菩薩の一尊(いっそん)です。

お釈迦様のような真理を悟った者”如来”となるため、修行中の身である観音様。

人々を救うために三十三の姿に変身した、と伝えられています(法華経普門品による)。

そんな観音様を安置している霊場が、仙台市内に33カ所あります。

4代藩主・伊達綱村公(だて つなむら)により※札所が選定され、落合観音堂は第三十一番の札所です。

仙台三十三観音のうち、仙台から名取川を越えたところに位置する観音堂は、この落合観音堂のみ。御朱印もあるため、集めている方は御朱印帳をお忘れなく!

※札所(ふだしょ)…参詣者が参詣のしるしとして、札を受け取るところ。

宮城県と仙台市の指定文化財

落合観音堂は昭和44年(1969)に、宮城県の有形文化財(建造物)に指定されました。

奉納されている4つの絵馬も、平成4年(1992)仙台市の有形民俗文化財に指定されています。

▼4つの絵馬

「中村景貞乗馬図(なかむらかげさだじょうばず)」「宇治川先陣図(うじがわせんじんず)」「曳馬図(ひきうまず)」「金銅板押出三重塔(こんどうばんおしだしさんじゅうのとう)」。

毎年行われる「大祭典」と「どんと祭」

落合観音堂では、毎年旧暦の7月9日に大祭典が行われます。また毎年1月14日の※どんと祭では多くの人でにぎわいます。

![宮城県の観光情報マガジン[GOGO MIYAGI!]](https://gogo-miyagi.com/wp-content/themes/new-miyagi/img/common/logo.png)

前へ

前へ