ザックリ紹介「伊達政宗」

伊達政宗(だてまさむね)が誕生したのは、戦国時代まっ只中の永禄10年(1567)。

織田信長が天下統一に向けて躍進している最中で、上杉謙信や武田信玄、毛利元就などの名将らも存命でした。

政宗は、南奥州の覇権を握った武将

しかし政宗が元服する前に名将たちは倒れ、天正12年(1584)の本能寺の変で信長も討たれました。

政宗が家督を継いだのは、本能寺の変から2年後のこと。

18歳という若さでありながら周辺の諸大名を次々と屈服させていき、※南奥州の覇権を握ります。

しかしそのころ中央では、豊臣秀吉が九州を平定。残るは北条氏の関東と、政宗のいる奥州のみとなったのです。

※奥州…陸奥国のこと。現在の青森県、岩手県、宮城県、福島県。

「羽州」は出羽国を指し、現在の秋田県と山形県のこと。東北全体のことを「奥羽」と呼ぶ場合がある。

政宗は、したたかな野心家

関東の北条氏が滅んだ小田原合戦を機に、政宗は豊臣秀吉に従順します。

秀吉の死後は徳川家康に服し、生涯忠誠を誓いました。

……と表向きは天下人に従った政宗ですが、若いころはどさくさに紛れて領土の拡張を企むなど、野心家の一面もあり天下人からは警戒されていたようです。

有名なエピソードは「百万石のお墨付き」。

関ヶ原合戦の際に家康から「東軍に味方して勝利した暁には、秀吉に没収された会津領の自力回復を許す」と言われ、政宗は東軍に付きます。

しかしあろうことか、政宗は戦の混乱に乗じて味方大名の領地を乗っ取ろうとしたのです。

結果、家康にバレてしまい、百万石のお墨付きは反故されたという話です。

政宗は、仙台藩初代藩主

その後江戸幕府が開かれ、仙台藩藩祖となった政宗。

戦のない太平の世では、藩という自分の国をまとめる為政者として活躍します。

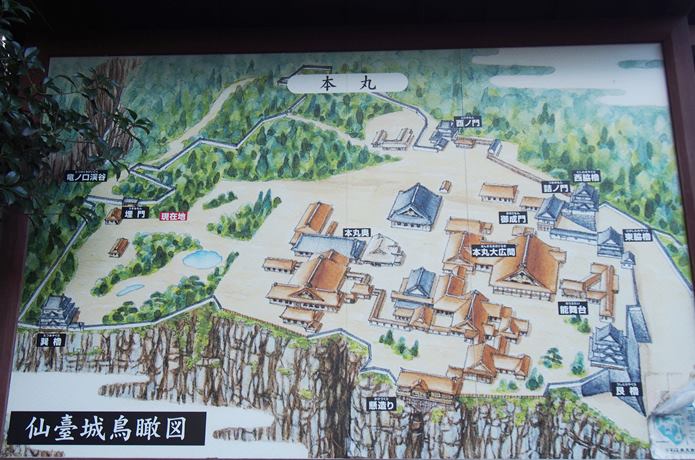

居城としたのは、現在の仙台市青葉区に築いた「仙台城(青葉城)」。その時代には珍しく、攻めにくく守りやすい戦向きの山城でした。

まだ天下への野心を抱いていたのではないか? とも考察されますが、戦国時代の時のような謀略は図りませんでした。

また百万石とはいきませんでしたが、仙台藩の石高62万石は全国3位!

1位は加賀国の金沢藩120万石、2位は薩摩国の薩摩藩72万8千石です。

政宗は、江戸幕府にとっても特別な存在だった

政宗は江戸城下の藩邸で、70年の生涯を閉じました。

政宗は徳川家に忠誠を尽くし、家康、秀忠、家光と3代に渡って将軍に仕えます。

とくに家光からは「伊達の親父殿」と呼ばれ、かなり慕われていたようです。

政宗が亡くなると、家光は江戸で7日、京で3日間喪に服す命を出すという、他の大名にはない異例の対応をとったと言われています。

今回はそんな伊達政宗に由縁のある、東北のお城を時系列順位ご紹介したいと思います。

![宮城県の観光情報マガジン[GOGO MIYAGI!]](https://gogo-miyagi.com/wp-content/themes/new-miyagi/img/common/logo.png)

前へ

前へ