⑤ 12年間過ごした「岩出山城」/宮城県大崎市

代わりに秀吉から与えられたのは、葛西氏と大崎氏の旧領13郡30万石。政宗は岩出山城(いわでやまじょう)へ入城します。

葛西・大崎一揆

なぜ葛西氏と大崎氏の領地が、政宗のものになったのか? それは天正18年(1590)に起こった「葛西・大崎一揆」が関係しています。

葛西氏と大崎氏は、伊達氏と並ぶ有力大名でしたが、奥州仕置で領地を取り上げられ大名としては滅亡しました。

代わりに葛西氏と大崎氏の領地を支配したのは、木村吉清(きむら よしきよ)と清久(きよひさ)親子。岩出山城は当時「岩手沢城」と呼ばれており、城主には木村氏の家臣である萩田三右衛門が務めました。

しかし統治方法の不満から、葛西氏や大崎氏の旧家臣たちの不満が爆発し一揆へと発展。秀吉の命を受けた政宗は、乱の鎮圧へ向かいます。

しかしこの一揆、政宗が仕向けたのではないかという疑惑が浮上。秀吉は政宗の弁明を聞き入れ無罪としますが、米沢をはじめ伊達氏の本拠地を減封、さらに岩出山へ移封するなど、実質2回目となる奥州仕置でした。

政宗、岩出山城から仙台城へ

それから12年間ほど、仙台城へ入城するまで政宗はこの岩出山で過ごしました。仙台城へ移る際に岩出山城を4男の宗康に引き渡し、岩出山伊達(いわでやまだて)が誕生。仙台藩一門として、岩出山を治めます。

岩出山城の麓には、岩出山伊達氏の子弟らの学び舎「有備館(ゆうびかん)」があり、美しい庭園とともに「旧有備館および庭園」の名称で、国の史跡および名称に指定されています。詳しくはこちらの記事をご覧ください!

【岩出山城の基本情報】

所在地:

宮城県大崎市岩出山字城山42-2(城山公園)

アクセス:

<バス>

JR陸羽東線「有備館駅」から徒歩約15分

<車>

・仙台駅から約65分

・東北自動車道 古川I.Cから約15分

駐車場:

あり/無料/20台

⑥ 野望を秘めた「仙台城」/宮城県仙台市青葉区

伊達政宗を象徴する城といえば、東北の大都市仙台にある「仙台城(あおばじょう)」。

慶長5年(1600)の関ヶ原の戦いから時を待たずに築城をはじめ、慶長7年(1602)に一応の完成をみたといわれています。

戦向きの山城→平山城へ

この時代には珍しい戦闘向きの山城で、仙台城本丸の東側は広瀬川を望む断崖、西側は御裏林(おうらばやし)と呼ばれる山林、南側を竜ノ口谷渓谷(たつのくちけいこうく)があり、天然の要害を巧み利用したつくりです。

関ヶ原の戦いで敵対した上杉氏の脅威もあり(白石城の戦い)、合戦に備えた砦が必要だったため仙台城が築かれたと考えられています。

しかし1615年に元号が慶長から「元和(和を元(はじめ)る)」となり、平和な世の中にすると家康が明確に示しました。

時代の流れに合わせて、2代目仙台藩藩主・伊達忠宗(だて ただむね)の時代に、仙台城は山麓に二の丸を増設。二の丸が城の中心となったたため、山城ではなく平山城となります。

幕末では奥羽越列藩同盟(おううえつれっぱんどうめい)の盟主として、新政府軍と敵対した仙台藩。しかし仙台城は一度も戦火をみることなく、明治とともに城の役目を終えました。

圧巻の本丸石垣が、仙台城の偉大さを物語る

明治維新、仙台城は明治政府の管轄となります。本丸の建物は取り壊され、二の丸に軍の施設が置かれました。

しかし明治15年(1882)の火災により、建物の大半が焼失してしまったのです。

残っていた大手門、脇櫓、巽門(旧国宝)も、太平洋戦争の仙台空襲により焼失。宮城県知事公館の正門(旧仙台城門)は仙台城の城門の一つと伝えられており、大正時代に旧日本陸軍第二師団長官舎の正門として現在地に移築されたようです。

ですがどの城門だったのかは、定かにされていません。

現在の仙台城跡には巨大な石垣と、本丸跡の敷地には「大広間」の大きさや間取りを再現した広場があります。

大広間には多くの部屋が配置され、歴代藩主の座する「上段の間」もあったようです。

大広間の近くに伊達政宗の騎馬像もあり、夜間はライトアップが実施されます。

敷地内には文部科学省認可の歴史博物館「青葉城資料展示館」があり、伊達家や仙台城に関する資料や模型などを展示。伊達ファンにはぜひ足を運んでいただきたい観光スポットです。

【仙台城の基本情報】

所在地:

宮城県仙台市青葉区天守台青葉城址

アクセス:

<バス>

仙台駅西口バスプールより「るーぷる仙台」に乗車訳20分、「仙台城跡」下車徒歩すぐ

<車>

・仙台駅から約10分

・東北自動車道 宮城I.Cから約15分

駐車場:

あり/有料/400台(8:30~17:00※土日祝8:00)

⑦ 晩年を過ごした「若林城」/宮城県仙台市若林区

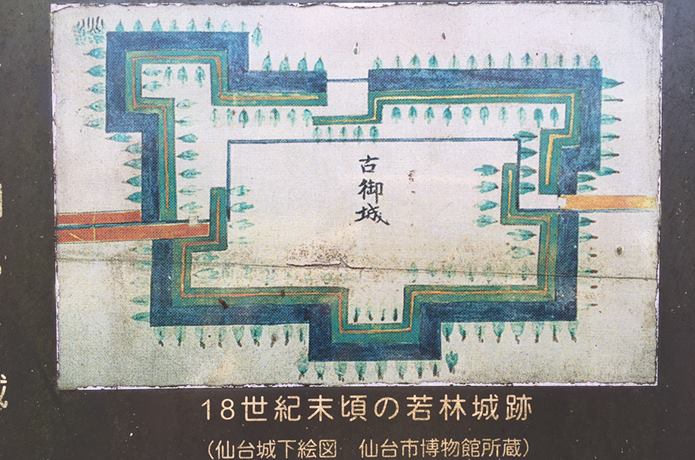

政宗の第二の城ともいえる「若林城(わかばやしじょう)」。政宗が晩年を過ごし、政宗の死とともに廃城となった幻の城です。現在は「宮城刑務所」となっており、城址を散策することはかないません。土塁はそのまま残されており、Googleマップで城全体の様子を確認することができます。

政宗「第2の城」

若林城は寛永5年(1628)に造営されました。この頃になると2代目藩主・伊達忠宗が執務を行っており、政宗が仙台城へ赴くのは公的な儀式や催事のときのみ。日常は若林城で過ごしたようです。

若林城は東西に長い長方形で、周囲は高い土塁と一重の堀(水濠)で囲んだ※単郭式(たんかくしき)の平城。仙台城本丸や二の丸の規模に匹敵する広さだったと推測されています。

しかし慶長20年(1615)に公布された「※一国一城令」で、なぜ政宗は「城」を造営できたのでしょうか?

城の造営にあたり、政宗は事前に江戸幕府へ申請しています。しかも幕府も「心のままに普請あるべし」と若林城の造営を許可しているのです。伊達政宗、すごいですね!

※単郭式…郭は土塁、石垣、堀などで区画した区域の名称。単郭は郭が1つのこと。

政宗が朝鮮から持ち帰ってきたウメの木がある

文禄元年(1592)の文禄の役(ぶんろくのえき)で、朝鮮出兵した政宗が持ち帰ってきたウメの木が城址内にあります。

はじめは仙台城に植えられたそうですが、その後若林城内に植え替えられたそうです。

樹齢は220年以上、もしくは360年と推定されています。昭和17年(1942)に「朝鮮ウメ」という名称で、国の天然記念物に指定されました。

朝鮮ウメは刑務所内にあるため、一般には非公開となっています。しかし年に1度だけ宮城刑務所で開催される「矯正展」の所内見学ツアーがあり、参加すればみることができます。2019年は10月27日(日)に開催(入場無料)されていますが、2020年の開催情報はまだないようです。

【若林城の基本情報】

所在地:

仙台市若林区古城2丁目3

アクセス:

<バス>

仙台駅前から仙台市営バス「薬師堂行」に乗車約17分「南小泉四丁目東」バス停で下車し徒歩約5分

<車>

仙台駅から県道235号経由で約13分

駐車場:

なし

■旅の拠点はやっぱり仙台!

仙台市内にはビジネスホテルが多くあり、2,500~3,000円台で宿泊できるリーズナブルな宿がたくさんあります。ぜひチェックしてみてください!

「楽天トラベル」で仙台の宿をさがす「Yahoo!トラベル」で仙台の宿をさがす

生涯現役、伊達政宗の最後は江戸だった

ここまで東北各地にある、伊達政宗ゆかりのお城を紹介してきました。城は南奥州(現在の福島県、宮城県、山形県)を中心に点在しており、現在は「城址」として残されています。

ほかにも伊達氏ゆかりのお城があるので、ぜひ下の記事もご覧ください!

![宮城県の観光情報マガジン[GOGO MIYAGI!]](https://gogo-miyagi.com/wp-content/themes/new-miyagi/img/common/logo.png)

前へ

前へ