北目城の歴史(政宗以前)

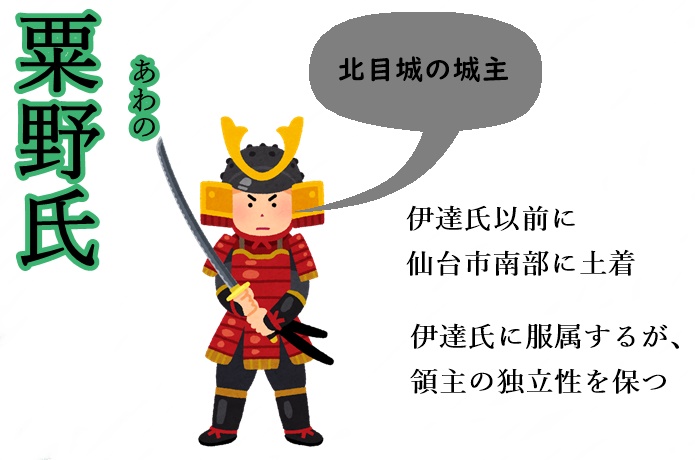

北目城の城主、粟野氏って?

戦国時代の「北目城」は、仙台市南部(北目領)を支配していた粟野氏(あわのし)の居城でした。

粟野氏は越中(現在の富山県)にルーツをもつ一族ですが、南北朝時代にあたる康永2年(1343)頃に名取郡に所領を得て移住してきたようです。

しかし粟野国定が当主のとき、名取郡南部に勢力を伸ばしていた伊達氏と衝突。

伊達氏12代当主・伊達成宗(だて しげむね/なりむね)との戦に敗れ、伊達氏の支配下に入ったとされています。

■天文の乱では、伊達晴宗と対立!

粟野氏は伊達氏に服属しましたが、同じ仙台平野で勢力を張っていた国分氏(こくぶんし)や留守氏(るすし)と同様、領主としての支配権は保持したままでした。

つまり北目城をはじめ保有している土地や人民は、伊達氏ではなく変わらず粟野氏が支配していた、ということです。

そのため伊達氏の内乱、天文11~17年(1542~1548)の”天文の乱(てんぶんのらん)”では、粟野氏は秋保氏らとともに稙宗派(相馬氏寄り)につき、晴宗や留守氏と対立しています。

※天文の乱(てんぶんのらん)…伊達稙宗(だて たねむね)と晴宗(はるむね)親子が起こした内紛。仙台地域に勢力を張る領主らも二手に分かれ、国を巻き込んで争った争いに発展。結果晴宗が勝利し、稙宗は家督を譲り隠居した(現在の丸森町)。

■伊達氏、粟野氏への支配権を強める

しかしまだ幼い粟野宗国(むねくに/重国)が家督を継ぐと、その機を逃すまいと伊達氏は粟野氏の管理を強化します(永禄年間1558~70年)。

また北目城は、北方の大崎氏に備える要衝でもあるため、伊達氏は北目給衆と呼ばれる※与力衆を派遣し、監視の目を強めていったようです。

※与力(よりき)…大名または有力武将に従う下級武士のこと。馬に乗ることも許されていたので呼称単位は「騎」である。

粟野宗国、相馬攻めに参戦

粟野宗国の存在が表に出てきたのは、天正4年(1576)。

政宗の父親であり、16代当主・伊達輝宗(だて てるむね)による※相馬攻めのときです。

伊達氏が相馬氏にとられた旧領地、小斎・金山・丸森を奪還する戦で、家臣たちがほぼ総動員されました。

宗国は単独で、6番”備”(そなえ/独立した作戦行動をとれる部隊)を任されます。

このことから、当時の粟野氏は独自の家臣団・軍事力を所有していたと考えられ、伊達氏傘下のなかでも高い地位を築いていたようです。

※相馬攻め…天文の乱で隠居した15代当主・稙宗の領地(小斎・金山・丸森)を、相馬氏(現在の福島県東部を支配していた領主)が侵略。天正4年伊達輝宗が領地奪還のため出陣した。1579年に両者で一時的な和解が成立する。

葛西・大崎一揆と、領地の移動

天正12年(1584)輝宗が隠居し、政宗が伊達氏17代当主となります。

南奥州を制覇しその名を轟かせますが、小田原合戦を機に伊達氏は豊臣秀吉に服属します。

そして天正18年(1590)に小田原城が落城し、北条氏が降伏したことで豊臣秀吉が天下統一を成し遂げました。

秀吉は小田原合戦の呼びかけに応じなかった奥州の戦国大名に対し、領地を没収するなどの”奥州仕置(おうしゅうしおき)”を実施。

宮城県北部に勢力を張っていた葛西氏(かさいし)と大崎氏(おおさきし)は領地を没収され、東北の有力大名らが滅亡します。

両者が治めていた領地は、秀吉の家臣・木村親子の手にゆだねられました。

しかし木村親子の統治方法に、旧葛西氏・大崎氏の家臣らは猛反発!

こうし天正18年(1590)に葛西・大崎一揆が起こります。

政宗は秀吉からこの一揆の鎮圧を命せられ、家臣団を動員。その中には粟野宗国の名前もあります。

乱の鎮圧後、秀吉から旧葛西氏・大崎氏の領地を与えられた政宗は、宗国に北目領から東山大原(現在の岩手県一関市大東町)へ移封(いほう/所領の移動)を命じました。

■秀吉から仕置を食らい、政宗も岩出山城へ移封

ですが天正19年。小田原合戦に遅参と惣無事令(大名同士の私闘を禁止する法令)を理由に、伊達氏も奥州仕置の対象となりました。

そのため政宗の居城は、現在の大崎市にある「岩出山城(いわでやまじょう)」へ移封となります。

また伊達氏の家臣団も、支配地域の変更や給料の削減などが発生。粟野氏の移封も、その一環だとされています。

![宮城県の観光情報マガジン[GOGO MIYAGI!]](https://gogo-miyagi.com/wp-content/themes/new-miyagi/img/common/logo.png)

前へ

前へ