仙台城(青葉城)以外のお城をめぐる

仙台市と周辺のお城を紹介するこの企画。

5回目となる今回は、仙台市太白区郡山にある「北目城跡(きためじょうあと)」を訪ねてみました。

慶長5年(1600年)徳川家康による会津征伐で、”北の関ヶ原”といわれる「慶長出羽合戦」や「白石城の戦い」が勃発。

家康側に付いた伊達政宗は、上杉景勝軍を討ち滅ぼすべく「北目城」を拠点地とし出陣しました。

今回は北目城跡、そして政宗にまつわる伝説が残る毘沙門天堂を訪ねます。

1回~4回まではこちら

北目城とは?

「北目城(きためじょう)」があったのは、JR長町駅から南東約1.5km、広瀬川の南岸辺りです。

現在は住宅や商業施設が立ち並び、土塁の一部が残る程度で城郭の面影はありません。

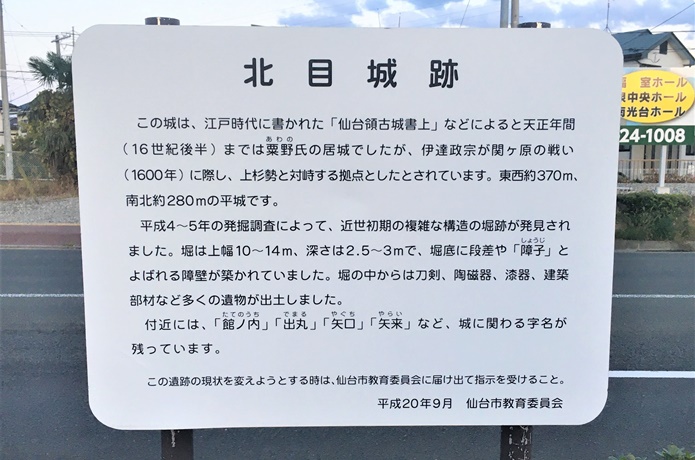

目印として、写真の標識と説明案内板が設置されています。

北目城は慶長5年(1600)の関ヶ原の戦いから仙台城に移るまで、伊達政宗が居城・軍事拠点として利用していた城です。

ところで政宗以前は、一体「だれ」のお城だったのでしょうか?

![宮城県の観光情報マガジン[GOGO MIYAGI!]](https://gogo-miyagi.com/wp-content/themes/new-miyagi/img/common/logo.png)

前へ

前へ