奇縁二天石

鳥居のすぐ左手にある、こちらの石柱。”奇縁二天石(きえんにてんせき)”と呼ばれるもので、嘉永3年(1850)に仙台藩の医師・棟方玄栄(むねかた げんえい)が建立しました。

石柱には「をしゆる方」反対側には「たづぬる方」と刻まれています。これは「たづぬる方」に尋ねごと(迷子など)を記した紙を張り、それを思い当たる人が「をしゆる方」に返信を書いた紙を貼る、というように使われたいました。

現在でいう求人広告塔や掲示板のような役割をしていた、といわれています。江戸時代、この荒町界隈がいかに栄えていたかが分かりますね。

毘沙門堂唐門(びしゃもんどうからもん)

鳥居をくぐり、まっすぐ進むと「毘沙門堂唐門(びしゃもんどうからもん)」が現れます。

この門は平唐門(ひらからもん)と呼ばれるもので、一間一戸の※本瓦葺(ほんがわらぶき)屋根の側面に、唐破風(からはふ)がみられます。

破風(はふ)とは、屋根の妻側(棟の直角にあたる側面)につけられた山形の板のこと。

唐破風とは、そり曲がった曲線状の破風を指します。

満福寺の場合は写真上の正面でなく、側面に唐破風のある簡素な造りです。

唐門としては一段古い形式で、建てられたのは江戸時代中期頃と考えられています。平成8年(1996)に仙台市の有形文化財に指定されました。

唐門をくぐり境内へ。写真中央にそびえる木はクロマツで、樹齢は約300年。クロマツのそばに毘沙門堂があります。

毘沙門堂

こちらが「毘沙門堂」。江戸時代初期にあたる寛永20年(1643)に造営されましたが、明治37年(1904)の火災で焼失。大正5年(1916)に再建されました。

堂内に祀られている「毘沙門天像」は、仏師・運慶の作と伝えられています。木製の像で高さ2.7m、真っ黒い姿をしているようですが、普段はそのお姿をみることができません。

12年に1度の寅年に御開帳されるので、その時が訪れるのを待つしかありませんね…。

百八体毘沙門堂と子安観音堂

毘沙門堂の左手に2つのお堂が並んでいます。左が「子安観音堂」右が「百八体毘沙門堂」。お堂内には小さな毘沙門天像が祀られています。

百八体毘沙門堂には名前通り、百八体の小さな毘沙門天が祀らています。

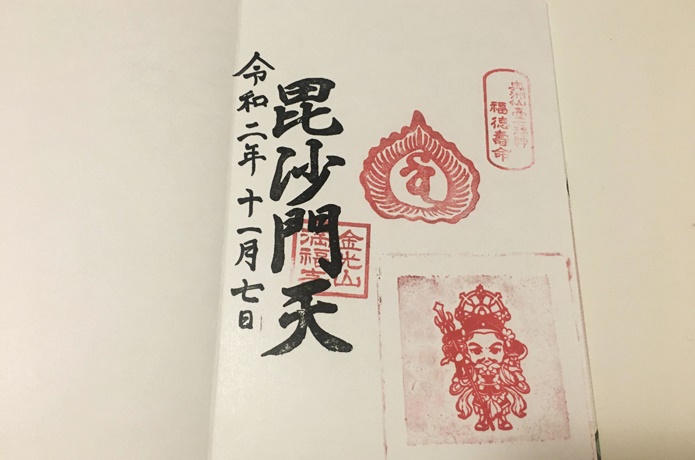

満福寺の本堂と御朱印

地元では「荒町の毘沙門さん」と親しまれている満福寺の本堂です。

御朱印は、本堂の右手にある社務所でいただけます。なんと無料で、セルフ方式のスタンプ押印タイプ。

毘沙門天のスタンプは、中央に押すのが正しいようです。

毘沙門堂は仙台相撲興行の中心地だった!?

仙台藩には相撲興行場が5ヵ所あり、毘沙門堂はそのうちの1つでした。

藩内で最も多くの相撲興行が行われ、仙台相撲興行の中心地としても栄えたのです。

このような繋がりもあり、境内には気仙沼出身の第9代横綱・秀ノ山雷五郎(ひでのやま らいごろう)の供養碑や、立行司の6代目・式守伊之助(しきもり いのすけ)の墓があります。

満福寺の日限地蔵

毘沙門堂の裏手にある「日限地蔵(ひぎりじぞう)」。会津から始まった日限地蔵は全国に存在しますが、仙台にあるのは「満福寺」のみでした。

願いを叶えたい日に祈願すると、願い事が叶うそうですよ。

満福寺の駐車場

満福寺の駐車場へは、唐門の左側にある小道を通り、本堂に向かうとあります。毘沙門天堂の左後ろ側が駐車場です。

正面側はチェーンがかかっていて入れませんので、ご注意ください。

満福寺のアクセス

所在地:

〒984-0073 仙台市若林区荒町206

アクセス:

<バス>

仙台駅より市営バス「薬師堂駅行」に乗車(約5分)「荒町」で下車し徒歩で約1分

<車>

東北自動車道 仙台宮城I.Cから約16分

駐車場:

無料/約30台

■仙台に宿泊して、奥州仙臺七福神をめぐろう!

今回ご紹介した満福寺は、奥州仙臺七福神めぐりの一カ所です。

すべて市内の中心部周辺にあるため、1日あれば七か所ある寺院すべてまわることができます。

ぜひ福が来る奥州仙臺七福神めぐりへ出かけませんか?

市内にはリーズナブルな価格で宿泊できるビジネスホテルや、カプセルホテルなどが充実しています。ぜひチェックしてみてくださいね!

「楽天トラベル」で仙台の宿をみる「Yahoo!トラベル」で仙台の宿をみる

毘沙門天は「軍神・守護神」から「子育ての神」へ

毘沙門天は荒町に移されてから「子育ての神」として多くの方が参拝に訪れます。

「軍神・守護神」から「子育ての神」と崇められる毘沙門天。この変化は戦国時代が終わり、平和な世を迎える当時の社会情勢を反映しているのかもしれませんね。

![宮城県の観光情報マガジン[GOGO MIYAGI!]](https://gogo-miyagi.com/wp-content/themes/new-miyagi/img/common/logo.png)

前へ

前へ