仙台のピラミッド「太白山」とは?

「太白山(たいはくさん)」は仙台市太白区茂庭生出森にそびえる、標高320.61mの独立峰。

仙台市民にとって馴染みのある山ですよね。

ポコンと突き出た円錐形の山容は、「仙台のピラミッド」や「名取富士」とも呼ばれています。

それではさっそく、登山口から山頂までの道のりをご紹介します。

今回は太白山の麓に広がる「太白山自然観察の森」から山頂を目指す、一般的な登山コースを歩きました。

自然観察の森から山頂までは、片道約80分。距離にして約5kmあります。

初心者でも登りやすい山ですが、岩場などもあるため歩きやすい靴や軍手などがあると安心です。

※また熊の目撃情報もあるため、必ず事前に仙台市のHP「ツキノワグマ対策について」を一読し、対策の準備をしたうえでお出かけください!

登山口までの道のり

こちらが仙台市太白山自然観察の森の専用駐車場です。20台ほど無料で駐車できます。

<駐車場までのアクセス>

■所在地:

〒982-0251 仙台市太白区茂庭字生出森東36-63

■車:

東北自動車道 仙台南I.Cから車で約10分

■公共交通:

JR仙台駅西口前バスプール7番もしくはJR長町駅西口バスプール3番より宮城交通バス「山田自由が丘行」に乗車、「公営アパート前」で下車し徒歩15分で太白山自然観察の森。

仙台市太白山自然観察の森案内図

駐車場から車道を進むと、写真右の案内図がみえてきます。そのまま真っすぐ進みましょう。

自然観察センター

案内図から1分ほど歩くと、左手に「自然観察センター」がみえてきます。

入口に無料ガイドマップが置いてあるので、もらっておきましょう。自然観察の森から太白山までの詳細なルートを確認できるため、持ち歩くと便利ですよ。

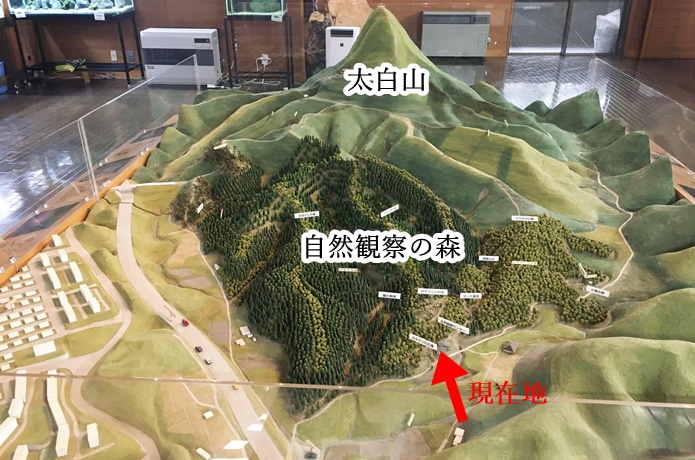

自然観察センター内には、太白山周辺の模型が展示されていました。太白山へのルートや主要エリアを確認できます。

![宮城県の観光情報マガジン[GOGO MIYAGI!]](https://gogo-miyagi.com/wp-content/themes/new-miyagi/img/common/logo.png)

前へ

前へ