駐車場

普通乗用車で30台ほど駐車可能。どうやら小学校と共用のようなのです。

城山公園内(川崎城跡・本丸)

駐車場から本丸(城山公園)まではすぐです。

公園の入口近くのガードフェンスに止まっている小鳥たちが、さっそくお出迎え。さえずりが聞こえてきそうですね。

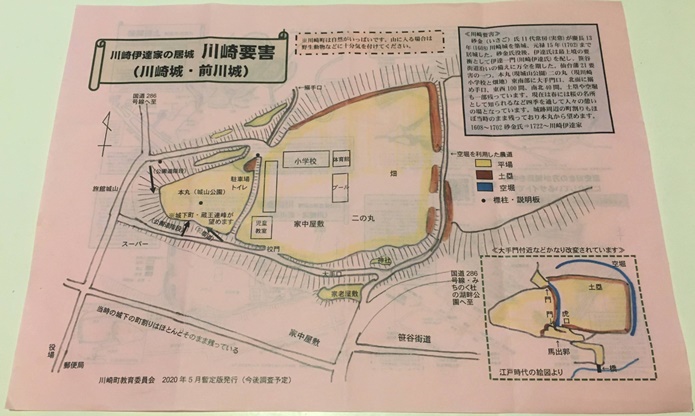

川崎城の規模は東西100間、南北40間ほど。わずかな土塁や空堀の痕跡が一部が残されているようですが、しっかりとした形跡はみられませんでした。

本丸は城山公園として整備され、二ノ丸は川崎町立川崎小学校の校庭となっています。二ノ丸には家中屋敷や畑などがあったようです。

公園内には多くの板碑や招魂塔、戦没者碑があります。

公園の奥に進んで行くと四阿がみえてきました。

四阿からのぞむ景色。この日は曇りでしたが、晴れた日には蔵王連峰が一望できるようです。歴代館主たちも、同じ景色を見ていたのでしょうか…。

四阿の近くにある公園道階段。川崎城は、標高201mの丘陵の西端を利用して築いた平山城だったようです。

上からみると高さを感じます。

公園の中央付近には、前川城址(川崎要害)跡標と説明版が立っています。説明板の左足をみると、なにやらポストのようなものが設置されていますね。

ポストの中をみてみると、川崎城を紹介するA4判の印刷物が入っていました。川崎城は今後も調査を予定しているそうです。

以上、川崎城跡の散策はここまで! 続いては川崎城の歴史や、歴代藩主についてご紹介します。

前川城?川崎城?どっちなの?

上の写真をみると「前川城址(川崎要害)入口」となっています。なぜ川崎城址ではなく、前川城址なのでしょうか?

それは、川崎城築城以前に築かれた城が関係しています。歴史を690年ほど前までさかのぼり、順を追ってひも解いてみましょう。

はじめに砂金氏が「砂金城」を築城

砂金氏はもともと菅原姓で、先祖は源義経の家臣といわれています。

衣川で義経が討たれた後、浪士となった砂金氏は奥州へ下り、延元年間(1336~1340年)にこの地へ移住したと考えられているようです(諸説あり)。

その後、砂金氏は「砂金城(別名を本砂金城)」を築いたとされていますが、築城年などは不明。

3代・砂金長常(いさご ながつね)の時に砂金邑守護となり、代々伊達氏の家臣として仕えました。

ちなみに川崎町内には「本砂金」という地名が残されており、以前に砂金城があったとされています。別名は本砂金城(もといさごじょう)とも呼ばれています。

砂金常久「砂金城」を廃城し、「前川城(中ノ内城)」へ移住

砂金城の最後の城主は、8代・砂金常久(いさご つねひさ)。

天正元年(1573)、常久は前川の地に「前川城(まえかわじょう)」を築城し、居城を移しました。

これにより砂金城は廃城。

前川城は中ノ内城、錦ヶ館という名称もあったようです。

砂金実常「前川城」から「新しい前川城(川崎城)」へ

11代・砂金実常(常房)(いさご さねつね)は、慶長13~15年(1608~1610)にかけて、新たに「前川城(川崎城)」を築城。

以前の前川城は廃城となり、「新しい前川城(川崎城)」へ居を移しました。

しかし宮城県教育委員会による、昭和61年(1986)の東北横断自動車道遺跡調査報告書1では「この川崎前川城築城以前に、砂金氏が前川本城跡に居城していたとされているが、それに関する文献はない。」としています。

8代・砂金常久が築城したという前川城の真偽は不明のままですが、一説によると砂川氏は、前の前川城に「本」を付け、「前川本城」としたそうです。

ちなみに「前川本城」があったとされる場所には、空堀などの遺構がしっかり現存しています。

前の城を「前川本城」、新たに築いた方を「前川城(川崎城)」とし一国一城令により「川崎要害」へ呼称が変わりました。

現在では川崎城(川崎要害)の名称で呼ぶことが多いのですが、当時は前川城(中ノ内城)と呼ぶのが一般的だったのかもしれませんね。

築城した砂金氏は、元禄15年(1702)まで居城したものの14代・※砂金重常に嗣子がなく、一時断絶となります。

※砂金重常(いさご しげつね)…砂金又次郎重常は涌谷伊達家3代当主・伊達宗元の次男で、川崎邑主・砂金四郎兵衛勝常の養嗣子となった人物。

![宮城県の観光情報マガジン[GOGO MIYAGI!]](https://gogo-miyagi.com/wp-content/themes/new-miyagi/img/common/logo.png)

前へ

前へ