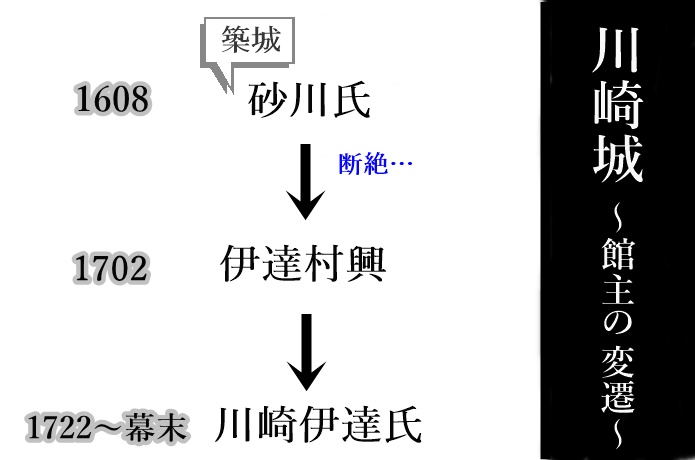

川崎城(前川城)の歴代城主

川崎城を築城した砂川氏は、90年ほど居住していましたが後継ぎがなく断絶。

その後、川崎伊達家創設にともなう知行替えまでの20年間は、のちの仙台藩5代藩主・伊達吉村の弟である伊達村興(だて むらおき)が居館したとされています。

そして享保7年(1722年)、仙台藩一門の伊達 村詮(だて むらあき)は川崎要害を拝領し知行二千石を与えられました。彼の子孫を「川崎伊達家」を称し、幕末までは川崎伊達家が居館しました。

川崎城の歴代城主を3代目までご紹介いたします。

初代城主

川崎城の初代城主は、伊達氏の家臣で築城主の砂金氏11代当主・砂金実常(常房)。

慶長13年(1608)から元禄15年(1702)まで約90年間居城しています。

幕府から一国一城令が発令されたため、仙台藩は川崎城を川崎要害と名称を変え、城としての機能を存続させました。

2代目城主

2代目城主は、※宮床伊達家3代当主・伊達村興(だて むらおき)。

村興は、のちの仙台藩5代藩主・伊達吉村の弟で、5,000石を拝領し元禄15年(1702)川崎城主となります。

しかし元禄16年(1703)に5代藩主になった兄・伊達吉村(だて よしむら)から補佐を命じられ、仙台城下に詰めていたので村興は川崎要害にほとんど居なかったとか。

3代目城主

3代目城主は、仙台藩一門格の川崎伊達家初代当主・伊達 村詮(だて むらあき)。

享保7年(1722)に川崎要害を拝領し知行2,000石を与えられ、享保8年(1723年)仙台から川崎入りしています。

以後、川崎伊達家は7代に渡り幕末にいたるまで、約140年間この地を治めました。川崎要害は伊達21要害の1つとして、有事に備えた仙台藩西部の重要拠点として存在し続けたのです。

所在地:

〒989-1501 宮城県柴田郡川崎町前川舘山

アクセス:

<バス>

仙台駅前からタケヤ交通の西部ライナー「かわさきまち行」に乗車(約78分)「かわさきまち」で下車し徒歩約5分

<車>

東北自動車道「村田I.C」から約15分

駐車場:

無料/約30台

お立ち寄りスポット「龍雲寺」

川崎城から車で15分ほどの所にある「龍雲寺(りゅううんじ)」。曹洞宗の寺院で、川崎町内では最も大きな寺となっています。山号は陽廣山(ようこうざん)。

元和4年(1618)に僧の覚永(かくえい)が開山しました。本尊は釈迦如来像で、砂金氏5代と川崎伊達氏8代の菩提寺でもあります。

袈裟懸け地蔵尊(梁川庄八の伝承)

山門の手前左手にある地蔵尊ですが、右肩が斬られたように削げていますね。案内板によると、伊達家の家臣・庄八の伝承と関係があるようです。

~伊達家の家臣・庄八の伝承~

主君の怒りに触れ、川崎でひっそりと隠れ住んでいた庄八。その頃、川崎街道には狐狸妖怪が現れ、金品を盗んでは人々を困らせていた。

その難儀を救おうと、丑三つ時(午前2時~2時半)に襲ってきた大入道を一刀で斬り倒した。

翌朝確かめてみると、路傍の地蔵尊の右肩が斬られたように削げており、それをみた里人が袈裟懸け地蔵尊と呼ぶようになった。

龍雲寺本堂

宝暦10年(1760)の火災により堂宇が焼失し、昭和41年(1966)に本堂が再築されました。

本堂は木造平屋建て、入母屋の銅板葺きで平入です。桁行は8間あって正面は1間。唐破風向拝付きで、外壁は真壁造り白漆喰仕上げとなっています。

北国八十八ヶ所霊場第10番札所、ならびに柴田三十三観音霊場第33番札所です。

龍雲寺山門前の国司壇

龍雲寺の山門前にある国司壇(墓)。奈良時代か平安時代のころ、この地に赴任し朝廷に代わって政務を司った官僚の人のものと考えられています。

所在地:

〒989-1505 宮城県柴田郡川崎町小野龍雲寺前18

アクセス:

<バス>

仙台駅前からタケヤ交通の西部ライナー「かわさきまち行」に乗車(約78分)「かわさきまち」で下車し徒歩約16分

<車>

東北自動車道「村田I.C」から約15分

駐車場:

無料/約20台

歴史の扉を開けに川崎町へ

日本人が初めてヨーロッパに渡った慶長遣欧使節のリーダー支倉常長ゆかりの地や、川崎城を築いた砂金氏、川崎伊達家など古い歴史を持つ川崎町。そんなロマンあふれる川崎町に、あなたも歴史の扉を開けに訪ねてみませんか。

![宮城県の観光情報マガジン[GOGO MIYAGI!]](https://gogo-miyagi.com/wp-content/themes/new-miyagi/img/common/logo.png)

前へ

前へ