① 千年以上の歴史をもつ神社

鹽竈神社の創建年代は不明です。しかし平安時代初期に編纂された『弘仁式(こうにんしき)』には、鹽竈神を祀る料として稲1万束をあてる、といった内容が記されており、すでに中央の朝廷に認知されるほど、権威ある神社だったと考えられています。

② 陸奥国を守る総鎮守

日本に誕生した最初の政権、大和朝廷。4~5世紀にかけて九州から関東地方までを支配し、7世紀には東北地方にも大和朝廷の力が及ぶようになりました。

やがて現在の宮城県、福島県、山形県の一部の地域が「陸奥国(むつのくに)」と呼ばれるようになり、多賀城(現在の宮城県多賀城市)に国府が置かれます。

国府とは、大和朝廷から派遣された国司らが政務や儀式を行った、その地域における政治の中心地。現在の都道府県庁のような施設といえます。

鹽竈神社は、多賀城からみて鬼門(北東の方角)に位置することから、総鎮守として陸奥国を守るために建てられたのではないか、と考えられています。

③ 仙台藩歴代の藩主が、大神主を務めた

平泉の黄金文化を築いた奥州藤原氏をはじめ、武家による崇拝を集めた鹽竈神社。とくに仙台藩藩主・伊達家は厚い崇敬を寄せたといわれ、歴代藩主自ら祭事を司る大神主を務めていました。

現在の社殿は、4代藩主・伊達綱村(つなむら)公が1695年(元禄8)に建て替え・修復をはじめ、1704年(宝永元年)5代藩主・吉村公の治世に完成したものだそうです。

また、江戸時代以前は判然としなかった御祭神も、綱村公が名だたる学者を集めて研究させ、現在の三神としました。

\神社好きの方にオススメ/

「鹽竈神社」のご利益

御祭神の塩土老翁神は、海の神、塩の神とされています。一方・武甕槌神と経津主神は、国土平定の神とされ、武を司る神と伝えられています。

このことから海上安全、武運長久、また海が産みに生じることから安産守護、延命長寿、道案内を無事果たしたことから交通安全、必勝・成功などご利益があると伝えられています。

「鹽竈神社」4つの見どころ

江戸時代に完成し、300年以上の時を重ねている鹽竈神社の社殿。国の重要文化財に指定されており、鮮やか朱色が映える総漆塗の社殿は見どころの1つです。

ここからは、鹽竈神社の社殿以外の見どころを4つ紹介します。

① 延喜式名神大社「志波彦神社」

鹽竈神社の境内に鎮座する「志波彦神社(しわひこじんじゃ)」。こちらは「延喜式」の神名帳に記載されている2861社の中でも、わずか225社しかない「名神大社」です。

農耕守護、殖産(産業を豊かにする)、国土開発のご利益があると伝えられています。

志波彦大神(しわひこおおみかみ)

② 松島湾をのぞむ絶景

「鹽竈神社博物館」付近は、日本三景・松島湾をのぞめるビュースポット。島の形までくっきり見えます。

春は桜が咲き、緑の松と桜のピンク、松島湾の青と、鮮やかなコントラストの絶景を拝めます。

③ 見つけにくい隠れスポット「いぼ神様」

鹽竈神社の石垣と志波彦神社の間にあり、見落としやすい穴場。横たわるように生えている樫の木は樹齢400年ほどで、その根元に小さな池ができています。

その池の水を割りばしですくい、「いぼ」につけるとポロリと取れるといわれています。

もし「いぼ」が取れたら、根元の近くにある賽銭箱の中に、割りばしを倍返しで奉納するのか習わし。

④ 松尾芭蕉も感動した「文治の燈籠」

「文治の燈籠(とうろう)」は、武甕槌神と経津主神を祀る左右宮拝殿前にあります。1187年(文治3)奥州藤原氏3代当主・藤原 秀衡(ふじわら の ひでひら)の3男、藤原 忠衡(ふじわら の ただひら)によって寄進されものです。

忠衡公は、父の遺言を守り、最期まで源義経を擁護する立場を固持した人物。結果、兄の藤原泰衡(ふじわら の やすひら)に討たれ、非業の死を遂げました。

江戸時代の俳人・松尾芭蕉は、元禄2年5月9日の朝、鹽竈神社を参拝。「文治の燈籠」を対面し、感動した気持ちを『おくのほそ道』で記しています。

前に古き宝燈(ほうとう)あり。鉄かねの扉の面おもてに、「文治三年 和泉三郎(藤原 忠衡のこと)寄進」とあり。 五百年来の俤(おもかげ)、今目の前に浮かびて、そぞろ珍し。かれは勇義忠孝の士なり。

松尾芭蕉『おくのほそ道』より

「鹽竈神社」のアクセスと3つの参道

鹽竈神社には3つの参道があります。それぞれの参道口と、駅からのアクセスを紹介。

① 松尾芭蕉も驚いた「表参道(表坂)」

鹽竈神社の表参道は、202段ある石段が特長。男坂と呼ばれ、「石の階九仞に重なり……(石段が高い)」と、松尾芭蕉も『おくのほそ道』で記しています。

上りきるとパワーや運気がみなぎる、といわれています。

鹽竈神社に近く、階段を上りきると御祭神の社殿がみえてきます。

【表参道までのアクセス】

JR仙石線「本塩釜駅」より徒歩約15分

② ゆるやかな「東参道(裏坂」)」

「東参道」は、表参道の入口がある鹽竈海道沿いにあり、2つの入口は徒歩5分ほどの距離で離れています。

急な石段はなく、境内までは緩やかな階段が続きます。

志波彦神社に近く、鹽竈神社とは少し離れています。

【表参道までのアクセス】

JR仙石線「本塩釜駅」より徒歩約7分

③神聖な参道「七曲り坂」

七曲り坂(ななまがりさか)は鹽竈神社最古の参道です。主祭神の塩土老翁神が通った道とされています。

表参道、東参道とは違い、未舗装の山道です。ゆるやかな登り坂ですが、岩や木の根が剥き出しなっており、履きなれた靴がオススメ。

坂を上りきると、鹽竈神社と志波彦神社の中間あたりに出ます。

【表参道までのアクセス】

JR仙石線「本塩釜駅」より徒歩約10分

鹽竈神社の御朱印・お守り

鹽竈神社の方に、御朱印専用の窓口があります。

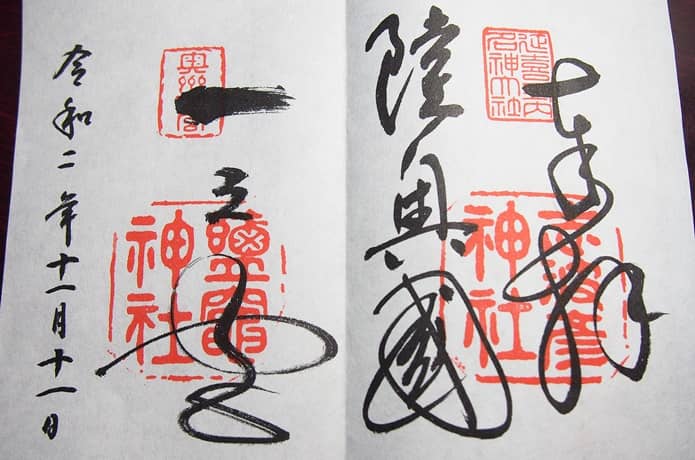

御朱印

志波彦神社と鹽竈神社の御朱印です。見開きの状態でいただきます。両社500円。

\御朱印めぐりの参考に/

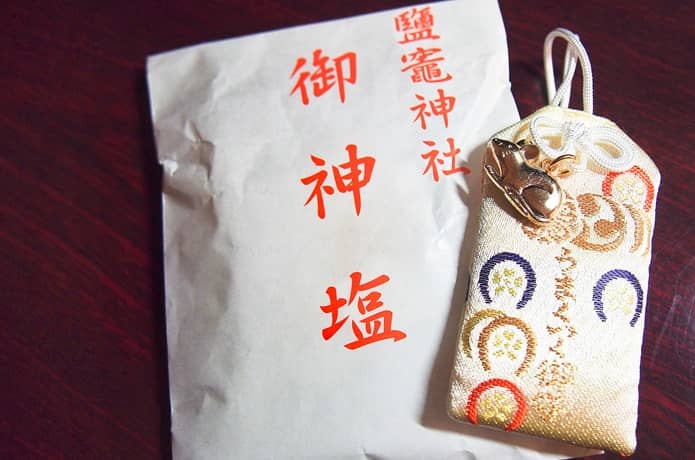

お守り

鹽竈神社で人気のお守りが、「うまくいく御守」。御守りには「うま(馬)くいく(九)ように」とかけて、馬の蹄が九つ刺しゅうされています。

また、盛り塩、お清め、浄化などに、鹽竈神社の「御神塩」もオススメです。なにせ人々に塩の製法方法を伝えた、塩土老翁神が主祭神ですから、浄化パワーも期待できる…!?

■塩竈から松島へいこう!

鹽竈神社がある塩竈市から、日本三景の「松島」へ向かう遊覧船が出ています。

1泊2日の旅行プランで、初日は塩竈市で過ごし、最終便に乗って松島へ。松島で1泊し、2日目は松島観光…なんて過ごし方はいかが?

「鹽竈神社」アクセス・駐車場

住所

宮城県塩竈市一森山1-1

開門時間

(3月~10月)5:00~18:00

(11月~2月)5:00~17:00

境内の参拝は自由。

クルマのアクセス

三陸道「利府中」ICより約10分

三陸道「利府塩釜」ICより約10分

三陸道「仙台港北」ICより約15分

駐車場(5:00~17:00)

第1駐車場…100台

第2駐車場…80台

第3駐車場…170台

※参拝者無料

延喜式内社ではない「鹽竈神社」の謎

鹽竈神社は「延喜式(えんぎしき)」の神名帳には記されていません。

鹽竈神社は「延喜式(えんぎしき)」の神名帳には記されていません。

延喜式とは、後醍醐天皇の命で編纂された、律令の施行細則をまとめた古代法典です。その中に、朝廷が重要視する神社をまとめた神名帳があり、そこに記載された神社を「延喜式内社」または「式内社」「式社」といい、一種の社格となっています。

しかし前述のとおり、鹽竈神社は祭祀料として1万束の祭祀料を受けており、当時全国で祭祀料を寄せられていたのは、鹽竈神社、三嶋大社(静岡県三島市)、鳥海山大物忌神社 (山形県遊佐町)、大和大国魂社(兵庫県南あわじ市)の4社のみ。

三嶋大社は2千束、鳥海山大物忌神社は2千束、大和大国魂社8百束、そして鹽竈神社が1万束と、他社よりも朝廷から厚い信仰を受けていたのがわかります。

しかし鹽竈神社の名は、延喜式の神名帳に記載がありません。その理由は判明しておらず、謎とされています。

![宮城県の観光情報マガジン[GOGO MIYAGI!]](https://gogo-miyagi.com/wp-content/themes/new-miyagi/img/common/logo.png)

前へ

前へ