仙台市電保存館は、どこにあるの?

仙台市電保存館は、仙台市地下鉄南北線の車両が所属する富沢車両基地内にあります。

「富沢車両基地」と書かれている道を左へ進んでください。

仙台市電保存館は左へ。ここの右手には駐車場があります(駐車可能台数は3台)。

では、入口に行ってみましょう!

仙台市電保存館へGO!

こちらが仙台市電保存館の入口。「こんにちはー!」と声をかけて入って行くと、作業中だった職員の方が「こんにちはー! いらっしゃいませー。」と元気よく迎えてくれました。

さて、館内にはどんなものが展示されているのでしょうか。さっそく見に行ってみましょう。

展示車両①「1号車(モハI型)」

最初に目に飛び込んできたのがこちら。この車両は、1号車(モハⅠ型)で1926年(大正15)に川崎造船所で製造された木造四輪単車です。

大正当時の価格は9,450円。現在の米価で換算すると、約1,876万円になるそうです。仙台市はこの車両を1928年(昭和3)までに30両購入。この市電は創業から約40年もの間、仙台市民の足として大活躍しました。

順路の案内板がありますので、順路通り進みましょう。

この1号車は仙台市電保存館の建設に伴い、永久保存されることになりました。

1976年(昭和51)の市電廃止の際、創業当時の姿に修復。最後のお別れとして3日間だけ運転を行い、市民に多くの感動を与えたそうです。

1号車のライトと救助網

ライトの下にある網は、ロックフェンダー式と呼ばれる救助網。人の巻き込み防止と救助するために設けられました。

強度を保つため、(※)柿渋で補強した当時の網だそうです。ライトも貴重なもので、在庫はあと数個しか残っていないとのことでした。

1号車の集電装置

1号車の屋根に取り付けられているのがトロリーポールと呼ばれる集電装置。ロープで下げてフックに引っ掛けるようになっています。

1号車の車内

1号車の車内を見てみましょう。当時の車掌さんの恰好をしたマネキンが迎えてくれます。

この車両は、富沢車庫で再修復されたそうで、車内は床も天井もピッカピカ。床部分は釘を1本も使っていないそうです。

この車両は、富沢車庫で再修復されたそうで、車内は床も天井もピッカピカ。床部分は釘を1本も使っていないそうです。

座る部分がちょっと狭くなっているのがわかるでしょうか。これは当時の衣服は着物が主流だったため、後ろの帯が背もたれ部分に当たらないよう、少し手前に座るように設計されたため狭くなっているそうです。

車内を照らすレトロな電球色が郷愁を誘います。天井もつり革も新品のように輝いていました。

右手上にあるロープを2回下に引くと「チンチン!」と音が鳴ります。これがチンチン電車といわれる由縁だそうです。

当時は、仙台市内をこんな感じで満員のお客さんを乗せていたのでしょうね。

広瀬橋を走る1号車の写真が展示されていました。

続いて、123号車を見てみましょう。

展示車両②「123号車(モハ100型)」

こちらは、123号車(モハ100型)という型式の半鋼製二軸ボギー車。

1952年(昭和27年)に新潟鉄工所で製造された仙台市電初の大型車です。当時の価格は700万円でした。

同型車は100型と称して仙台市は、1948年(昭和23)~1952年(昭和27)の間に24両を購入。戦後の復興に大いに活躍しました。

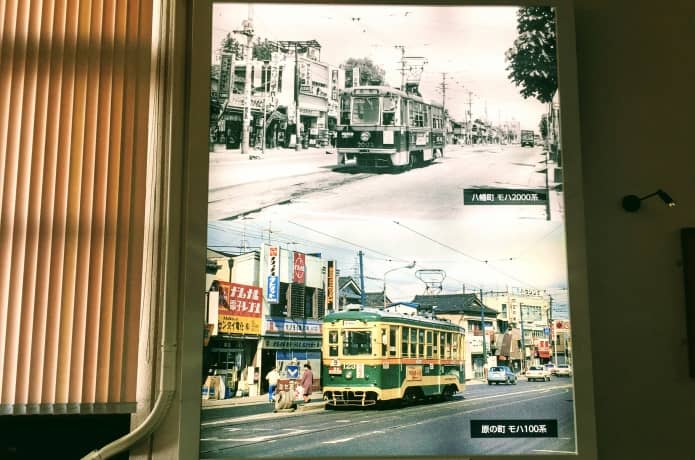

123号車の走行写真

仙台市内を走行する123号車。周囲のお店の看板がノスタルジックですね。

続いて車内を見てみましょう。

123号車の車内

こちらも車内は、とてもきれいに整備されていました。大正時代の座席シートと違って、深く座れるようになっています。

ピンク色の「とまります」ボタンを、実際に押してみると「ピンポン!」と鳴って点灯しました。

ご存じの方は懐かしく感じるのではないでしょうか。

こちらは運転席です。左側の楕円形の機械が制御器(コントローラー)。今と比べると、かなりシンプルな気がします。

123号車の行き先プレート

行き先を示すプレートに注目! 現在の行き先はデジタル表示ですが、当時はいたってシンプルです。

このように、ひっくり返して差し込むだけ。手動で差し替えていました。

123号車の料金箱

1969年(昭和44)に経営の健全化のためワンマン化の車両改造工事が行われました。

運賃は1972年(昭和47)当時で、大人40円。経済成長とともに値上がりし、1974年(昭和49)に大人50円に。市電廃止となる1976年(昭和51)まで続きました。

となりにある415号車を見てみましょう。

![宮城県の観光情報マガジン[GOGO MIYAGI!]](https://gogo-miyagi.com/wp-content/themes/new-miyagi/img/common/logo.png)

前へ

前へ