展示車両③415号車(モハ400型)

この415号車(モハ400型)は、1963年(昭和38)に日本車両製造所で製造された全鋼製二軸ボギー車です。

415はラストナンバーで、仙台市電としては最後の新造車。当時の価格は895万円でした。

この車両は、運転と保守効率を高めるために軽量化を図っています。さらに、多くの自動車部品を取り入れたそうです。

415号車の車内

こちらの車内も整備が行き届いており、床が光り輝いていました。シートもまるで新品のよう。

415号車の行き先プレート

123号車同様、こちらも手動でひっくり返す仕組みになっています。

415号車の運転席

415号車の制御器(コントローラー)です。

415号車もシンプルですが、123号車よりもスイッチ類が増え圧力計も追加されていました。

次は、車両以外に何があるのか他のエリアも見てみましょう。

仙台市電保存館は他に何があるの?

仙台市電保存館には、車両以外にも市電に関するものがたくさん展示されているので紹介します。

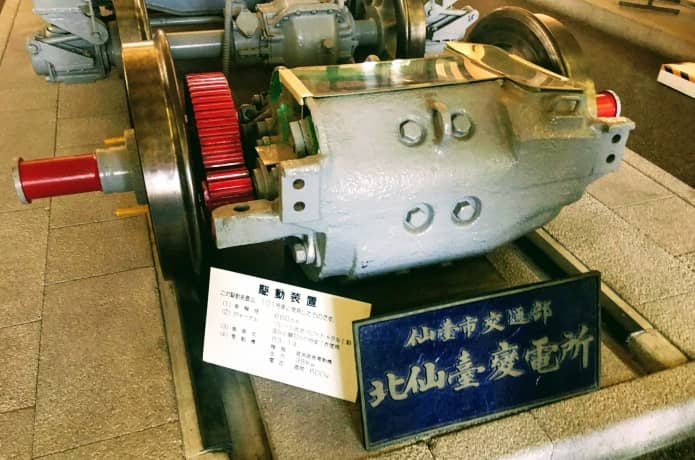

市電の駆動装置

まずこちらは、車両の駆動装置。電車の動力源による回転力を輪軸へ伝える装置です。この駆動装置は、101号車に搭載されていました。

旧字体の「仙臺市 交通部 北仙臺變電所」のプレートがいいですね。

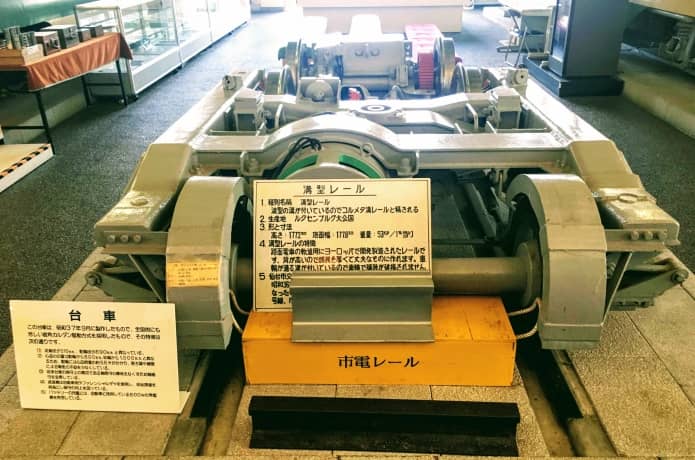

市電の台車

1962年(昭和37)に製造された台車。全国的にも珍しい直角カルダン駆動方式を採用しているそうです。

パンタグラフ

こちらは、電車の屋根の上に取り付けられている集電装置のパンタグラフ。このパンタグラフはZのような形状になっていることから「Zパンタグラフ」と呼ばれています。

市電の駅名板

中央に見えるのがホーロー製の停留所名板です。全く色褪せがなく、きれいな状態でした。

下の黄色と黒色の金属棒は、車両と車両を連結させる連結棒です。

市電の銘板

市電に取り付けられていた銘板たち。左の緑色の丸いマークは、伊達家の家紋である三ツ引両から考案された仙台市の紋章です。

昭和時代の電車模型

こちらのジオラマは、市電が走っていた1969年(昭和44)当時の仙台市内を再現したもの。実際に市電模型が走行しており、当時の雰囲気を今に伝えています。

踏切の警報機がとてもリアルでした。

次は2階に行ってみましょう。

仙台市電保存館の2階へ

入口の近くに階段があるので、こちらから2階に上がりましょう。

なんと!右の手すりには、 レールが取り付けられています。

![宮城県の観光情報マガジン[GOGO MIYAGI!]](https://gogo-miyagi.com/wp-content/themes/new-miyagi/img/common/logo.png)

前へ

前へ