多賀城が創建された8世紀、中央はすでに律令体制が築かれており、蝦夷を含む地方支配のしくみも”律令”によって定められていました。

全国を60余りの「国(現在の都道府県)」分け、その下に「郡(現在の市町村)」、さらに下に「里」が置き、各国に朝廷からの監視を配置します。

多賀城は、陸奥国という「国」の中心となる行政都市(国府)で、のちに軍隊や政治を担う「鎮守府(ちんじゅふ)」も置かれると、大和政権における東北支配の中心地的な施設とする役割を担うことになります。

多賀城は地方統治の行政を担う役所だった

多賀城跡があるのは、仙台からJR東北本線でおよそ22分「国府多賀城駅」から徒歩15分ほど、松島湾と塩竈湾を望む丘陵地です。

城の周囲にめぐらされた城郭は、約900m四方からなる大規模なものでした。

平野部は材木塀、政庁のある頂上部を泥土で固めた築地塀で囲み、北を除く三方向に門が設けられたようです。

南門は正門として利用され、多賀城創建1,300年を迎える2024年に復元される予定です。

中央には重要な政務や儀式を行う「政庁」があり、中心に正殿(中心となる建物)と石敷広場、その南北中軸線上に中門(政庁の南門)と後殿が建っていたと推定されています。

また正殿の両脇には、東西に高楼(こうろう/二階以上ある建物)、脇殿(わきでん/日常業務を分担していた場所)が配されており、政庁の周囲には行政実務を行う役所や木製や鉄製品をつくる工房、兵士の宿舎なども配されました。

このような建物の配置は、藤原宮や平城京などの都城や太宰府と類似しており、多賀城は城柵のような軍事施設というより地方行政機関としての役割が強かったのではないか、と推測されています。

また城外も、方向を一定にそろえた建物や道路、運河などが続々と発見され、区画が整備された街並みが形成されていたのではないかと考えられています。

多賀城は四回建て替えられている

多賀城は大規模な修繕・造営が、過去4回ほど行われています。

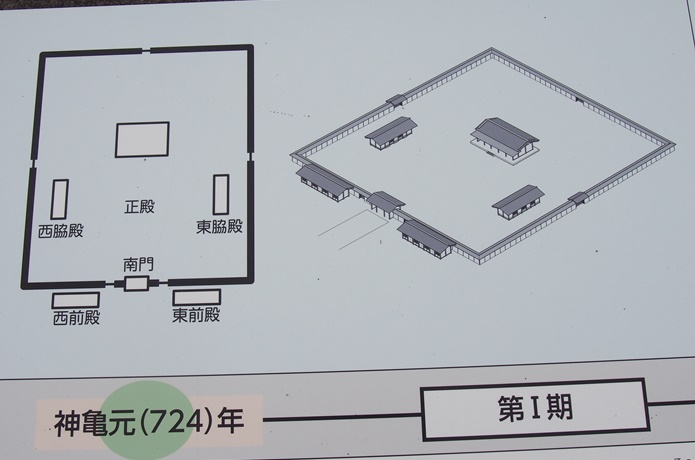

■第Ⅰ期

大野東人により「多賀城」が創建される。はじめに造営されたのは政庁で、建物はすべて掘立式です。

主要建物はから瓦葺きであったと考えられています。(多賀城跡、案内板より)

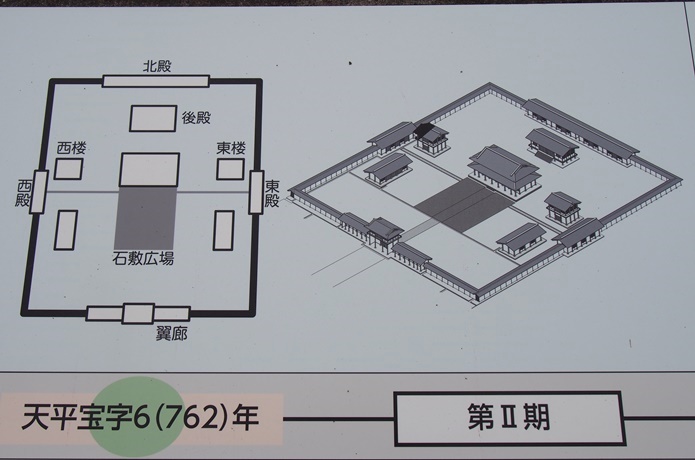

■第Ⅱ期

藤原朝狩(ふじわらのあさかり)により、多賀城の大改修が行われる。

建物はすべて礎石式・瓦葺に建て替えられます。伊治公呰麻呂(これはりのきみあざまろ)の乱で焼失しました。

現地では、最も壮厳であったこの時期の姿を表示しています。(多賀城跡、案内板より)

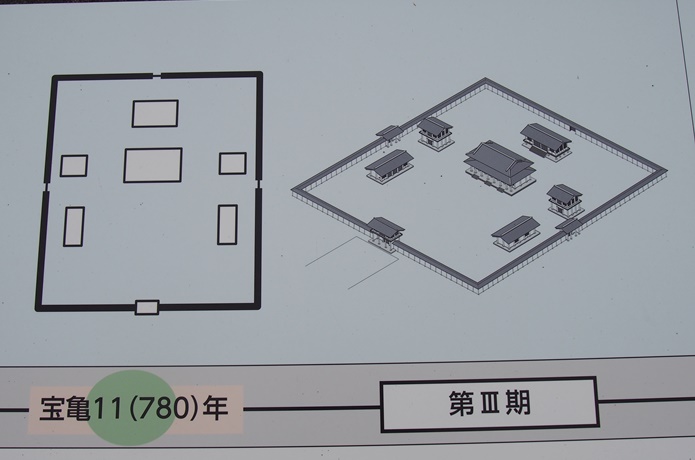

■第Ⅲ期

伊治公呰麻呂の焼き討ち後、再建。

火災後に同じく礎石式・瓦葺で再建されました。貞観11年(869)の大地震で被害を受けます。(多賀城跡、案内板より)

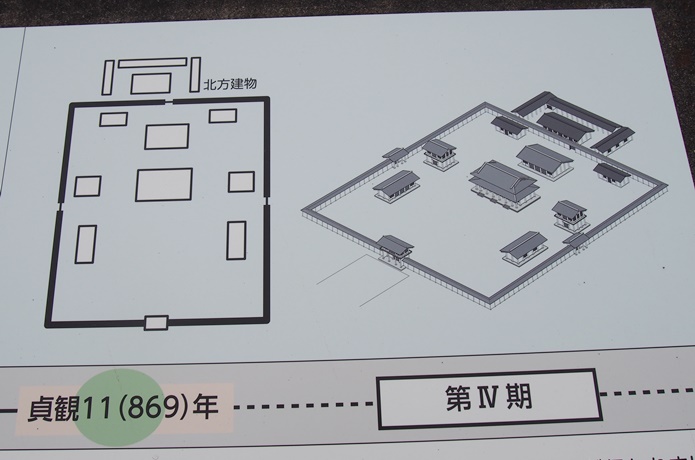

■第Ⅳ期

陸奥国大地震。被災後の復興。

震災復興では、主に瓦の葺き替えが行われました。その後新たに北方たてものがつくられます。(多賀城跡、案内板より)

多賀城の歴史が刻まれた「多賀城碑」

現在も多賀城は跡地ですが、天平宝字6年(762)に建立された碑文「多賀城碑」、当時の姿のまま残されています。

多賀城碑は群馬県の多胡碑(たごひ)、栃木県の那須国造碑(なすのくにのみやつこのひ)に並び、”日本三古碑”の1つ。多賀城南門近くに建つ、小さな堂の中に安置されています。

平らな石には141字の文字が彫られており、多賀城の創建や修造に関する内容、京や蝦夷から多賀城までの距離などが記されています。

江戸時代の俳人・松尾芭蕉は、代表作『おくのほそ道』の道中で多賀城碑文へ足を運び、対面した時の感動を作中に記していました。

「行脚の一徳、存命の悦び 羇旅の労をわすれて、泪(なみだ)も落るばかり也」。

松尾芭蕉『おくのほそ道』より

<現代語訳>

時代が移り変わり、その跡をハッキリ留めていないことばかりだった。しかし多賀城碑は千年来の姿を留めており、目の前に古人の心をみている。

これこそ旅の利点であり、生きているからこその味わえる喜びだ。旅の疲れも忘れ、涙も落ちるばかりであった。

多賀城と三十八年戦争

話を多賀城から東北全体に戻します。多賀城が創建され、大和政権の蝦夷侵略が進む天平21年(749)。

現在の遠田郡(とおたぐん)涌谷町(わくやちょう)付近で、金が発見されます。

涌谷町は日本ではじめて金が採れた地とされ、奈良時代に造営中であった東大寺の大仏、のちに奥州藤原氏が築いた平泉の黄金文化に貢献します。

しかし金の発見は、大和政権の蝦夷侵出を加速させ、同時に反乱を招く原因にもなりました。

宝亀5年(774)に、海道蝦夷(石巻市の北上川から三陸海岸にかけての蝦夷の総称)が、現在の石巻市に築かれた城柵「桃生城(ものうじょう)」を襲撃する事件が発生、翌年宝亀6年に鎮圧されます。

のちに「三十八年戦争」と呼ばれる、蝦夷VS大和政権の戦がはじまったのです。

蝦夷の反乱に苦戦する大和政権

時を待たずして、宝亀8年(777)。

陸奥国の隣、出羽国(でわのくに/現在の山形県と秋田県)管轄だった志波村で、蝦夷の反乱が発生。

これを朝廷に服従した蝦夷”、俘囚(ふしゅう)”の伊治公呰麻呂(これはりのきみあざまろ)が鎮圧します。

蝦夷のなかでも中央に抵抗する者もいれば、服従して官位を授かる者もおり、伊治公呰麻呂は後者でした。

しかしそれから3年後、宝亀11年(780)。

陸奥国上治郡の※大領となった伊治公呰麻呂が、反乱を起こします。

のちに「宝亀(ほうき)の乱(伊治呰麻呂の乱)」と呼ばれるこの反乱では、陸奥国・出羽国両国統治の最高責任者であった陸奥按察使が殺害されるだけでなく、襲撃を受けた多賀城が焼失。大和政権の東北経営は大打撃を被りました。

朝廷が黙っているはずもなく、光仁天皇(こうにん)は中納言・藤原継縄(ふじわらのつぐただ)、次いで参議・藤原小黒麻呂(ふじわらのおぐろまろ)を蝦夷※征討軍の指揮官である”征東大使”に任命し、現地へ派遣します。

しかし大した成果は得られず、大和政権による東北支配をより強化する契機になりました。

反乱の首謀者である伊治公呰麻呂は、その後の史料に登場することはなくその最期は不明です。

アルテイ VS 坂上田村麻呂

蝦夷の反乱を抑えきれない大和政権は、どんどん軍を送り続けます。

光仁天皇に次いで即位した桓武天皇(かんむ)は、蝦夷の最大拠点であった胆沢(現在の岩手県水沢市)を攻略をしようと征討軍を派遣。

しかし族長・阿弖流為(アテルイ)が率いる蝦夷の抵抗は激しく、思うように進みませんでした。

その後、朝廷は結局3回にわたり大軍を派遣することになります。

1回目の遠征は789年。

征東大使に任命された紀古佐美(きのこさみ)が、5万を超える大軍で攻め込みます。しかし蝦夷のゲリラ作戦に大敗。

2回目の遠征は794年。

征夷大将軍に任命されたのは、大伴弟麻呂(おおとものおとまろ)。1回目より倍の大軍を率いて攻め込みます。

この時、副将を坂上田村麻呂(さかのうえのたむらまろ)が務めました。

一定の戦果を上げますが、攻略には至りません。

3回目の遠征は801年。

征夷大将軍に任命された坂上田村麻呂が、胆沢へ攻め込みます。

そして翌年802年、アルテイら蝦夷が降伏。坂上田村麻呂は敗者となったアルテイを連れて、朝廷のある平安京へ戻ります。

坂上田村麻呂とアルテイは、敵同士ながらも互いを認め合っていたといわれています。

死刑を言い渡されたアルテイですが、坂上田村麻呂が反対し「東北地方は運営をアルテイに任せるべき」と提言。

しかしアルテイは刑に処され、三十八年戦争は終結。アルテイの処刑は、大和政権による蝦夷の徹底抗戦と同義でした。

中央は引き続き蝦夷へ軍を派遣し、802年に岩手県水沢市に「胆沢城(いさわじょう)、803年には盛岡市に「志波城(しわじょう)」、さらに矢巾町に「徳丹城(とくたんじょう)」など、城柵の建造を進めてきます。

東北侵略は大和政権自身の首も絞めていた

しかし9世紀に入り、この蝦夷征討は大きな転換期を迎えます。

いわゆる「徳政論争(とくせいろんそう)」です。

桓武天皇は、藤原緒嗣(ふじわらのおつぐ)と菅野真道(すがののまみち)に”徳のある政治”について議論させます。

藤原緒嗣は社会を疲弊させる原因となった軍事、蝦夷の征討と平安京の造営という二大事業を停止すべきと提言。

しかし菅野真道は藤原氏の意見に反対でした。

桓武天皇は藤原氏の意見を採用し、延暦24年(805)に蝦夷への征討を停止します。

といっても戦をすぐに止められるわけではなく、弘仁2年(811)が最後の征討となりました。坂上田村麻呂の意思を受けついだ征夷大将軍・文室綿麻呂(ふんやのわたまろ)による遠征で、これにより蝦夷の征討事業は一応完了となります。

その後、朝廷は蝦夷の有力者たちを郡司などに任命することで、俘囚として律令体制の中に取り入れていきます。

ですが朝廷の厳しい政治に対し、878年に現在の秋田県で起こった「元慶の乱(がんきょう)」など、抵抗を示す俘囚も一定数いました。

とはいえ、大和政権と蝦夷の間で和平交渉が行われ、東北征服を受け入れる代わりに、現地の統治は蝦夷が行うという形で収まります。

朝廷は完全に蝦夷を支配することはできず、あやふやな状況が続きます。

![宮城県の観光情報マガジン[GOGO MIYAGI!]](https://gogo-miyagi.com/wp-content/themes/new-miyagi/img/common/logo.png)

前へ

前へ