多賀城と前九年の役

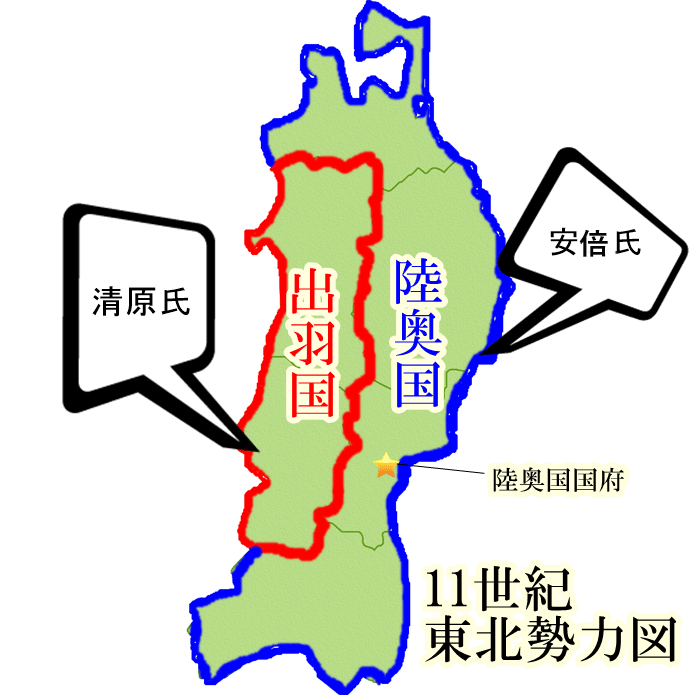

再び多賀城の名が史料に現れるのは、朝廷による東北平定からおよそ200年後の11世紀。その頃の東北は「安倍氏」と「清原氏」という二つの氏族が、出羽国と陸奥国を実質支配していました。

やりたい放題だった安倍氏

安倍氏は朝廷に服従する蝦夷(俘囚)で、陸奥国の国司から現在の岩手県付近にあたる「奥六郡」の統治を任されていました。

一族を率いるリーダは、安倍頼良(あべよりよし)。のちに起こる「前九年の役」の主要人物です。しかし安倍氏は国司の言うことを全く聞かず、奥六郡の外側に柵を築いたり国への納税を怠るなどやりたい放題でした。

そんな安倍氏に我慢ならなかったのが、陸奥国の国司であった藤原登任(ふじわらのなりとう)。両者は現在の宮城県鳴子町にあたる鬼切部(おにきりべ)で衝突し、結果は安倍氏の圧勝で終わります。

敗者となった藤原登任は国司を交代させられ、代わりに源頼義(みなもとのよりよし)が国司(陸奥守)の任に就きます。

源頼義の着任で、静かになる安倍氏

源頼義は1028年に関東地方で起きた反乱「平忠常の乱(たいらのただつね)」を鎮圧し、強い影響力をもつ源頼信(みなもとのよりのぶ)の息子でした。

する、と今までの徹底抗戦の姿勢を崩さなかった安倍氏の態度が一変。藤原氏に服従する低姿勢へ切り替えてきたのです。

しかも安倍頼良は、藤原頼義の父・頼信と同じ名前であることを配慮し、自ら安倍”頼時(よりとき)”へと改名するほどの忠実ぶりでした。

結果、頼信の着任でしばらくの間東北地方に平穏が続きます。

事が動いたのは天喜4年(1056年)、頼義の国司任期が終わる頃でした。

鎮守府が置かれた胆沢城から国府(多賀城)の帰路へついたとき、頼義のもとに部下が夜襲を受けたという報告をが入ります。

部下に犯人の心当たを訪ねると「安倍頼時の長男・貞任(さだとう)が自分(頼義の部下)の妹を妻にしたいと願ったが、卑しい俘囚にはやれないと拒んだ。その逆恨み以外の襲撃以外考えられない」と話します。

源頼義は大いに怒り、真相を確かめもせずに「息子の貞任を出頭させろ」と安倍頼時に命令します。しかし頼時は、父親として命令を拒否。再び安倍氏と朝廷の戦いがはじまりました。

源頼義、出羽国の清原氏と手を組む

国司の任期を終えた源頼義でしたが、頼義以外の人間の命令に誰も従わないような状況だったため、頼義は再び国司に任命されます。

そして翌年1057年、安倍頼時は戦いの最中に命を落とします。

源頼義は朝廷に頼時戦死の報告と援軍の要請を送りますが、朝廷からは音沙汰なし。褒美や援軍を送ってもらえないどころか、戦死した父の代わりに一族を率いる安倍貞任が力をつけていき、源頼義は次第に追い込まれていきます。

劣勢の状況から打開策を探る源頼義は、ある一族に協力を仰ぎます。それは中立の立場を貫いていた出羽国の俘囚リーダー・清原氏です。

源頼義は説得や貢物を繰り返し、1062年ついに清原氏の協力を得ることに成功します。

総大将・清原武則(きよはらのたけのり)率いる清原軍の参戦により、これまで優勢だった安倍氏が劣勢に追い込まれます。

そして1062年、藤原氏・清原氏の連合軍の勝利で「前九年の役」は幕を下ろしました。

その後の東北地方は安倍氏の代わりに清原氏が実権を握り、出羽国・陸奥国の統治を任されます。

蝦夷が自身の土地を管理する情勢は変わず、東北に朝廷の支配が行き届くには至りませんでした。

多賀城と後三年の役

前役が終わった1062年から20年後、蝦夷が暮らす東北地方は再び戦乱へ巻き込まれていきます。1083年~1087年に起こった「後三年の役」と呼ばれる戦のはじまりです。

そころの東北では、前九年の役で安倍氏の勢力下にあった六つの郡(奥六郡)を清原氏が支配し、元々支配していた出羽国の三郡と合わせ、計九つの郡を統治してました。

とはいえ、前九年の役の安倍氏とは違い納税もしっかり行い、清原氏は朝廷に従順な姿勢をみせていたようです。つまり前九年の役のような、対朝廷がキッカケではありません。後三年の役は、清原氏の家庭内問題が原因で起こりました。

複雑すぎる三兄弟の関係

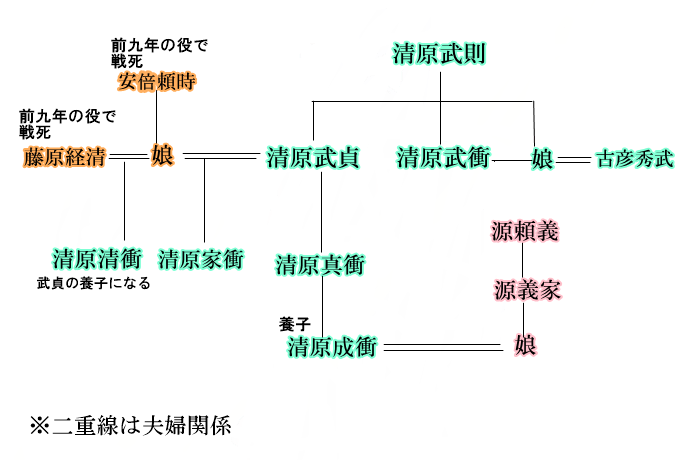

争いのキーパーソンは、前九年の役で総大将を務めた清原武則の孫にあたる清原真衡(まさひら)、清原氏の当主です。真衡には二人兄弟がおり、この三兄弟が後三年の役を招く原因となります。

真衡の父・武貞は、もともと安倍頼時の娘と婚姻関係を結んでいました。娘には連れ子がおり、武貞の養子となって清原清衡(きよひら)と名乗ります。

その後、武貞と安倍頼時の娘の間に清原家衡(さねひら)が生まれ、武貞の息子は真衡、清衡、家衡の三人になりました。

真衡には子に恵まれず、自分の後継者に養子として※桓武平氏(かんむへいし)の血を引く清原成衡(なりひら)を迎え入れます。

真衡は息子となった成衡を、源頼義の長男・源義家(よしいえ)の娘と婚姻関係を結ばせ、皇室の血を引く源氏との関係強化を図っていきました。

息子の政略結婚からもうかがえるように、真衡は嫡流のみを重視する思考をもっていました。そのため真衡に反感を抱く同族も多くおり、結果後三年の役のキッカケとなった事件が起こるのです。

成衡の婚礼を祝うため、真衡の叔父・吉彦秀武(きみこのひでたけ)は大量の金を抱えて訪れます。吉彦秀武は真衡の父・武則の妹を妻としており、嫡流ではありませんが一族の長老格を担う人物でした。

しかし碁に夢中だった真衡は、お祝いに来た吉彦秀武を無視。日頃から蓄積された不満が爆発し、秀武は怒って帰ってしまいます。

この報告を受けた真衡も激怒し、秀武を討ちに出ます。吉彦秀武も黙ってはいません。自分の力だけでは勝てないと思い、もともと真衡に対し不満をもっていた家衡と清衡に声をかけ、ふたりは秀武側に参戦します。

この頃、国司(陸奥守)を拝命された源義家が、陸奥国に入っていました。息子の婚姻で源氏と親戚になった真衡は、国府(多賀城)で義家を歓待します。その後、吉彦秀武を討ちに出羽に出陣しますが、本拠地が襲撃される可能性もあったため、源義家の軍に留守を任せます。

そして真衡が去った後、予想通り家衡と清衡が本拠地を襲撃。これに源義家本人も応戦し、家衡と清衡は敗北します。家族喧嘩に勝利はしたものの、真衡は進軍中に病で亡くなりました。

清原氏の遺産問題に、親戚が首を突っ込む

真衡の死を受け、問題になったのは遺産(真衡の所領)問題です。そこに口をはさんできたのは、源義家でした。

義家は真衡が支配していた所領(奥六郡)を、家衡と清衡にそれぞれ三つずつ分け与えます。しかし家衡はこの決定に不満でした。「清原氏の血が流れていない清衡と、なぜ自分が同等なのか。」と。

そして1086年家衡は清衡の屋敷を襲撃。しかし生き残った家衡は源義家に救援を求め、義家はこれに応じました。

家衡は出羽国の金沢柵(かなざわさく)へ入り、清衡・義家軍を迎え討とうと陣を構えます。金沢柵は四方を水で囲まれ、当時は難攻不落といわれたやっかいな城柵です。

これに対し清衡・義家軍は、敵の補給路を断ち食料や兵力を欠乏させる”兵糧攻め作戦”を行います。作戦は功を成し、飢餓に苦しんだ女子供が投降してきました。

はじめ源義家は助命しようとしましたが、食糧を早く底つかせたい狙いもあり皆殺しにします。

これに恐怖した家衡陣営から降伏する者はいなくなり、家衡は金沢柵に火をつけ敗走。しかし最終的に家衡は討ち取られ、後三年の役が幕を閉じます。

ちなみに前九年の役で活躍した源頼義と、後三年の役で頭角を現した源義家の親子は、その後”武家の棟梁”と呼ばれる源氏の嫡流となっていきます。つまり鎌倉幕府を開いた源頼朝やその弟義経、室町幕府を開いた足利尊氏も、頼義・義家親子の直系の子孫にあたるのです。

そしてこの親子が務めた陸奥国の国司、その拠点であった陸奥国国府「多賀城」。関東と東北、思わぬところに繋がりがありました。

【多賀城の基本情報】

所在地:〒985-0864 宮城県多賀城市市川城前63

営業時間:

24時間

料金:

無料

アクセス:

JR東北本線「国府多賀城駅」より徒歩約15分

駐車場:

・多賀城跡あやめ園の駐車場(無料)

・多賀城碑の目の前にある無料駐車場(無料)

平和な時代が訪れ、消えていった多賀城

多賀城と古代東北の歴史について紹介しました。

「城」と聞くと石垣にそびえ立つ天守閣をイメージされる方が多いと思いますが、多賀城が創建されたのは奈良時代。天守閣が登場するのは、およそ800年後戦国時代ころと言われています。

後三年の役のあとの東北は、奥州藤原氏の統治によりしばらく平穏な時代が続きます。そして陸奥国国府の多賀城もその役割を終え、10世紀以降はほとんど機能していなかったと考えられています。

■1泊して、塩釜や松島を観光しよう!

多賀城から電車で20分もかからずに、日本三景の松島へいけます。1日目は多賀城跡散策や、隣の塩釜市にある陸奥国一之宮「鹽竈神社」を参拝し、2日目は松島を観光してみるのもいいですね。

ビジネスホテルが多く、大浴場がある施設もあります。ぜひチェックしてみてくださいね!

![宮城県の観光情報マガジン[GOGO MIYAGI!]](https://gogo-miyagi.com/wp-content/themes/new-miyagi/img/common/logo.png)

前へ

前へ