仙台城(青葉城)以外の仙台のお城を巡る

宮城県の城、仙台の城と聞いて、真っ先に思い浮かぶのはやはり「仙台城(青葉城)」ではないでしょうか。

仙台城は仙台藩初代藩主であり、独眼竜の異名で知られる伊達政宗公(だてまさむね)が築いたお城です。

現在は跡地となっており「青葉山公園」として整備・保存されています。

しかし仙台市にあるお城は、なにも仙台城だけではありません!

この記事では「仙台のお城跡めぐり」をテーマとし、仙台城以外のお城にスポットライトを当て、現地を訪ねた筆者が現在の姿とともにご紹介します。

今回は、政宗公が晩年を過ごした「若林城」

今回は江戸時代、仙台市若林区古城にあったとされる「若林城(わかばやしじょう)」。

伊達政宗が晩年の多くを過ごし、政宗公の死とともに廃城となった幻のお城です。

NHKの人気旅番組『ブラタモリ』でも紹介され、話題となりました。

今回はそんな若林城の築城から廃城、そして現在の若林城跡をご紹介します。

若林城って、どんなお城?

政宗公が晩年を過ごしたお城

若林城は、伊達政宗公が寛永5年(1628)に造営した城館です。

寛永13年(1636)までの約8年間、晩年の政宗公が日常を過ごした居城とされています。

この頃政宗公が仙台城へ赴くのは、公的な儀式や催事の時のみで、仙台城では2代目藩主・伊達忠宗(ただむね)が執務を行っていました。

寛永13年(1636)に政宗公が亡くなると、若林城は解体され、仙台城二の丸に移築されます。

政宗公の遺言により若林城は堀のみが残され、現在その姿形をみることはできません。

仙台城に次ぐ、立派なお城だった

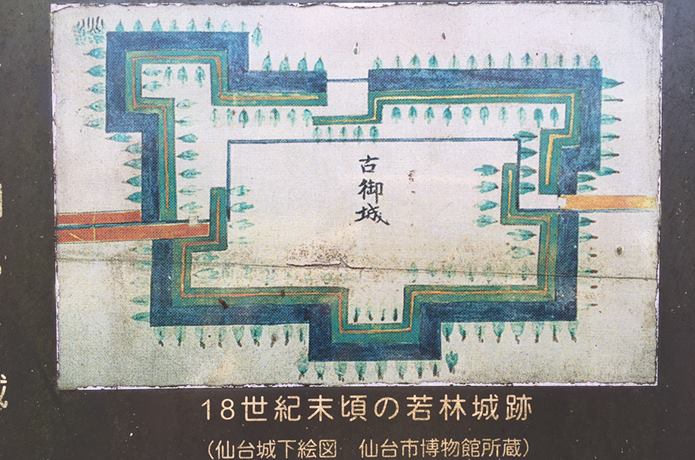

若林城は東西に長い長方形で、周囲を高い土塁と一重の堀(水濠)で囲んだ※単郭式(たんかくしき)の平城でした。

土塁の高さは5m前後あり、外側には幅25mほどの水堀をめぐらせていました。

堀跡を含めた城の規模は東西約420m、南北約350m。

土塁の内側は東西250m、南北200mあり、仙台城本丸や二の丸の規模に匹敵する広さがあったと推測されています。

土塁と堀まであわせると、敷地面積は128,000平方メートル。東京ドームに換算すると、およそ2.7個分の広さです。

あれ? でも変ですよね。

江戸幕府は慶長20年(1615)に、居城以外のすべての城を破却させる「一国一城令」を公布しています。

仙台藩にはすでに仙台城(青葉城)があるため、「城」の建設は不可能なはず……。

しかし若林城は造営されました。一体なぜなのでしょうか?

幕府公認の「ご隠居城」

実は政宗公、若林城を「自分用の隠居所屋敷」として、江戸幕府に建設の許可を申請していました。

一国一城令の世の中で「城」の築城を申請できるはずがなく、「屋敷」として申請するのは当然の対応ではありますが……。

しかし「屋敷」の実質は、堀と土塁をめぐらせた「城」。幕府にバレたらまずいのでは……?

と思いますが、政宗公は偽装して「屋敷」と称したわけではなかったようです。

しかも幕府は内実を承知していたようで、「心のままに普請あるべし」と若林城の造営を許可します。恐るべし、伊達政宗公。

また若林城の周囲には、家臣の屋敷や町屋敷、町奉行も置かれ、城下町の観があったようです。

実際に家臣の屋敷跡も発見されています。

![宮城県の観光情報マガジン[GOGO MIYAGI!]](https://gogo-miyagi.com/wp-content/themes/new-miyagi/img/common/logo.png)

前へ

前へ