仙台城は「いつ」築かれた?

仙台城が造営される前、政宗公は現在の宮城県大崎市にある「岩出山城」を居城としていました。岩出山城については、下の記事をご覧ください。

慶長5年(1600)※関ヶ原の戦い後、政宗公は徳川家康の許可を得て「仙台城」の築城をはじめます。

同年、青葉山で縄張(城の設計)をはじめ、地名を千代→仙臺(新字体は仙台)と改めました。

城の縄張とともに城下町の町割を行い、領民を岩出山から移住させたそうです。

そして翌年の慶長7年(1602)年に仙台城は一応完成したとされ、慶長8年(1603)に政宗公が入城します。

なぜ「仙台城」をつくった?

中央で徳川家康と石田三成が激突した、1600年の関ヶ原の戦い。

このとき奥州では、のちに”北の関ヶ原”と呼ばれる、徳川側の伊達氏と反徳川である会津の上杉氏による戦が起こっていました。

この戦いの最中、政宗公はもともと伊達氏の領地であった「白石城(しろいしじょう)」を、上杉氏から奪還しています。

白石城については、下記記事をご覧ください。

その後関ヶ原合戦の勝敗を聞き、上杉氏は撤退。政宗公は再び起こるであろう上杉氏との合戦に備え、山城が必要だと考えたようです。(実際は起こりませんでした)

なぜ「仙台」を選んだ?

岩出山城は領地の北に位置していたため、領主として統治するのにいささか不便な地でした。

そこで政宗公は、領地のほぼ中央に位置する仙台に目をつけます。

奥羽街道に接しており交通の便がいい、なおかつ広大な仙台平野を前に控えた地形は、大都市への発展の可能性が備わっていました。

仙台は経済の中心地としても適しており、領主の居城として十分な条件がそろっていたのです。

なぜ「青葉山」を選んだ?

さらに青葉山は、天然の要害でした。西、南、北の3方向は、人も馬も通れない山林が生い茂り、大軍が攻めてくると思われる東側は、高さ64mの断崖が続いています。

しかも崖の前には広瀬川が流れ、天然の堀となっており、守りやすく攻め難い「山城」にうってつけの場所だったのです。

しかし江戸時代になると、仙台城の砦としての機能は不要となり、平野部に二の丸、三の丸が造営されます。

以降、本丸が使われる頻度は減り、政務や居住は二の丸が中心となりました。

仙台城の規模と現在の姿

仙台城の広さは、東西約245m、南北約267m。坪数では約2万坪といわれ、当時としてはかなり大規模な城だったようです。

本丸には、詰ノ門左右に脇櫓(わきやぐら)、東北の隅に艮櫓(うしとらやぐら)、東南の隅に巽櫓(たつみやぐら)など三重の櫓、西には酉ノ門(とりのもん)の二重櫓が建てられ、藩主としての権威を示しました。

仙台城への道中にある、再建された脇櫓

写真上は登城路にある、再建された「大手門」の脇櫓(わきやぐら)。

大手門は二階建の瓦葺屋根、脇櫓は一部二階建で、壁や柱を白漆喰(しろしっくい)で塗りこめた総白壁造でした。

両方とも昭和20年の空襲で焼失しましたが、昭和42年に脇櫓のみが再建され、在りし日の仙台城を現在に伝えています。

■大手門の復元計画が進行中

仙台市教育委員会は、2020年11月に仙台城跡の2021年度~2038年度の整備基本計画で、最終年度までに大手門復元の中間案を公表しました。

2031年度に復元整備の基本設計に着手し、完成まで最長7年を見込むとしています。

郡仙台市長は大手門復元に関し「気持ちとしては、仙台藩祖伊達政宗の没後400年の節目を迎える、2036年度に復元を完了できればいい」とコメントしました。

2021年度から大手門跡地周辺を含む一帯の発掘調査に初めて着手するそうです。

豪華絢爛な「大広間」があった

仙台城に”天守”は設けられませんでした。

家康公に敵意がないことを示すため、そもそも戦のない江戸時代に天守は不要だったなど、その理由は諸説あります。

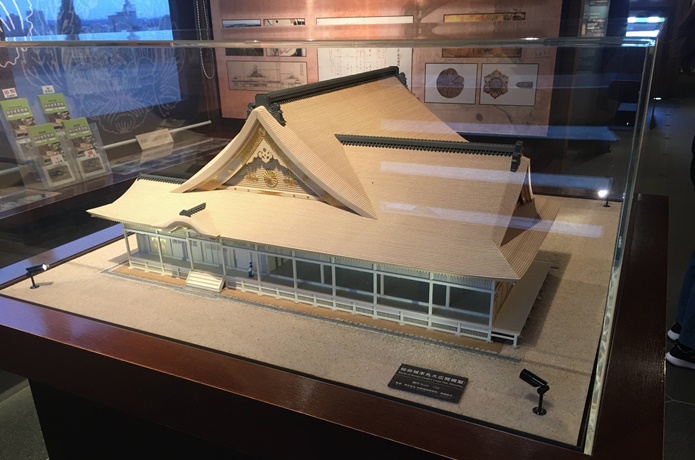

天守の代用というわけではありませんが、城の中心施設として慶長15年(1610)本丸の北部に「大広間」という建物が設けられました。

藩主が家臣と対面する場所で、内部は豪華な障壁画や飾金具で装飾されており、桃山様式の豪華絢爛なものだったようです。

■VRで江戸時代の仙台城へ!

現在の本丸跡には、大広間の大きさや間取りを再現するため、遺構の上に各部屋の配置や柱の位置などを表示しています。

また敷地内にある「青葉城資料展示館」では、VR(仮想現実)で大広間の内部を再現した「仙台城VRゴー」を実施。

実際に跡地に立ちVRのゴーグルをつけると、当時の様子が360度で再現され、当時にタイムスリップしたかのような感覚を体験できます。

※現在仙台城VRゴーは、予約でのみ受付中。詳しくは下記HPをご確認ください!

■城内には、政宗公の愛した能舞台が設けられた

また大広間の前面には、能舞台が設けられました。

政宗公は能に対する想いを強く、奥小姓の一人を一流の能役者に育て上げ、3代将軍・徳川家光公の御前で「実盛(さねもり)」を舞わせたほど。

この時、政宗公自身も太鼓をうち、家光公を感心させたというエピソードがあります。

仙台城跡・本丸周辺の見どころ

ここまで仙台城の歴史、城の構造などをご紹介しました。続いて現在は跡地となっている、仙台城本丸周辺の見どころをみていきたいと思います。

① 壮大すぎる石垣

■高さ17メートルの石垣

仙台城跡の見どころといえば、この壁のように切り立つ石垣。石垣の勾配は約70度、高さは最高でなんと17mほど!

築城から420年あまり、仙台城は度重なる地震で被災し修復されてきました。現在の石垣はⅢ期と呼び、2004年に修復され現在に至っています。

ドドーンとそびえ立つ石垣は圧巻で美しい反りが魅力です。

② 広すぎる大広間

先ほど紹介した「大広場」の跡は、伊達政宗騎馬像の西側にあります。

本丸の中心的な建物として、慶長15年(1610)に完成。約430畳の広さを誇り、あまりの広さから”千畳敷”と言われたほど。

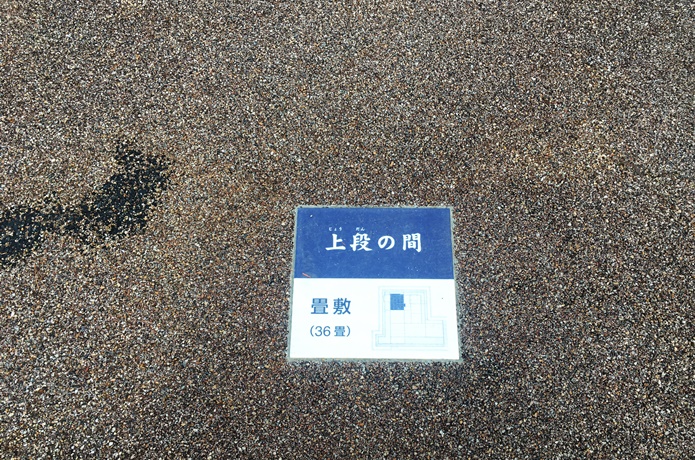

藩主が座る「上段の間」や天皇や将軍が使う「上々段の間」など、部屋が14つありそれぞれ名前が付けられていました。

大広間跡には、各部屋の位置と名前がわかるように表示されています。ぜひ足元をみてみてくださいね。

大広間だけでなく、藩政時代の仙台の街並みもみることができます。現在の景色と見比べてみるのも面白いですよ。

③ 仙台市街地を一望

仙台城跡の標高はおよそ130m。本丸跡から望む仙台市街の街並みは、美しく壮観です。

北側からは泉ヶ岳や仙台大観音。東側には、仙台市内中心部のビル群や遠くに太平洋がみえます。

筆者の個人的なオススメは、上からみる石垣。みえるポイントがあるので、ぜひ探してみてくださいね。

④ 伊達政宗公の騎馬像

現在の伊達政宗騎馬像は、騎馬像としては2代目(政宗像としては3代目)で昭和39年(1964)に設置されました。高さは台座を含めると約9.2m。

夜間は日没の1時間前から23:00まで、騎馬像と本丸北壁石垣がライトアップされます。

※駐車場は18:00以降無料です。

■騎馬像の台座にも注目!

写真上のレリーフは、サンファンバウティスタ号でヨーロッパに向かう支倉常長(はせくら つねなが)とソテロを見送る政宗公の姿です。

政宗公に見送られた常長は太平洋を渡り、メキシコを経てスペインに至り国王フェリペ3世に謁見、さらにローマに入り教皇パウロ5世に拝謁しました。

レリーフは全4枚あり、政宗公の生涯を4期にわけて描いています。元服、秀吉の命による朝鮮出兵、60歳のときに朝廷から授けられた権中納言従三位の政宗公。

ぜひ騎馬像の下にも目を向けてみてくださいね!

ちなみにサンファンバウティスタ号は、石巻市にある「サン・ファン館」で復元船をみることができます。※復元船の展示は、2021年秋頃から解体がはじまります。

■三の丸(仙台市博物館)にある”初代”伊達政宗公の胸像

こちらは本丸跡ではなく、三の丸にある初代の”元騎馬像”。昭和10年(1935)に政宗公没後300年を記念して建立されました。

しかし日本は戦争により物資不足に陥り。国は昭和16年(1941)に金属類回収令を発令。政宗公の騎馬像は、昭和19年(1944)に回収され仙台城から姿を消してしまったのです。

ところが戦後の昭和20年(1945)、塩釜市で政宗公の騎馬像が発見されます。騎馬像でしたが、残っていたのは上半身のみ。

現在は”伊達政宗胸像”として、三の丸に建つ「仙台市博物館」の庭に設置されています。

ちなみに2代目の伊達政宗像は、宮城県大崎市の「岩出山城跡」にあるので、そちらも合わせてチェックしてみてくださいね!

![宮城県の観光情報マガジン[GOGO MIYAGI!]](https://gogo-miyagi.com/wp-content/themes/new-miyagi/img/common/logo.png)

前へ

前へ